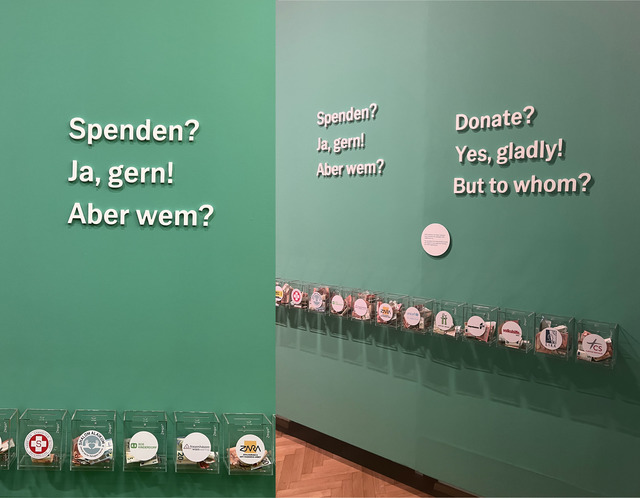

Ansicht vom Eingang der Ausstellung „Who Cares?“ im Jüdischen Museum Wien: Hier werden die vier thematischen der Ausstellung anhand von Kunstwerken präsentiert – Foto: Tobias de St. Julien

Who Cares?

#JMWCares – Engagement durch Vielfalt

Von:

Caitlin Gura (Kuratorin, Jüdisches Museum Wien [), Natascha Golan (Presse | Kommunikation, Jüdisches Museum Wien ), Wien

Who Cares? Diese Frage lässt sich auf zweifache Weise interpretieren: als Ausdruck von Gleichgültigkeit oder als gezielte Frage, wer Verantwortung für das Wohl von Menschen und der Welt übernimmt. Die Ausstellung Who Cares? im Jüdischen Museum Wien [1] beleuchtete jüdische Antworten auf zentrale Themen der Care-Arbeit – von medizinischer, sozialen und psychologischer Unterstützung bis zu ökologischen Initiativen. Sie verknüpfte die jüdischen Geboten des „Tikun Olam“ (Heile die Welt) und „Zedaka“ (Wohltätigkeit) mit einem aktiven gesellschaftlichen Engagement.

Ein wesentlicher Bestandteil der Ausstellung war das Begleitprogramm, das durch Kooperationen mit Hilfsorganisationen und die Stärkung des sozialen Bewusstseins innerhalb des Museumsteams nach innen und außen wirkte.

Aktiv werden statt Lippenbekenntnisse

Dreizehn Spendenboxen am Ende des Ausstellungsrundgangs luden Besucher:innen dazu ein, gezielt Organisationen wie ESRA, den Samariterbund oder den Verein der Wiener Frauenhäuser zu unterstützen. Die Auswahl spiegelte Vielfalt und gesellschaftliche Relevanz wider und wurde durch eine interne Abstimmung getroffen.

Bis September 2024 konnten auf diese Weise fast 4.000 Euro gesammelt werden. Zusätzlich hatten die Organisationen die Gelegenheit, sich bei Informationstagen und Veranstaltungen vorzustellen und ihre Anliegen einem breiteren Publikum näherzubringen. Die positive Resonanz auf die Spendenboxen legte den Grundstein für eine noch engere und nachhaltigere Zusammenarbeit mit den Kooperationspartner:innen.

„Wenn wir eine Ausstellung zum Thema Care machen, müssen wir auch als Museum ein Zeichen setzen.“

Unter diesem Anspruch entwickelte eine interne Arbeitsgruppe (bestehend aus Ausstellungskurator:in, Community Outreach und Öffentlichkeitsarbeit) ein vielfältiges Begleitprogramm, das museale und gesellschaftliche Aktionen vereinte. Die Museumsleitung förderte das Projekt mit Ressourcen und kreativen Impulsen, wodurch ein vielfältiges Begleitprogramm entstand.

Zu den Höhenpunkten gehörten:

- „Social Active Day“: Gemeinsam mit der Wien Holding begleitete das Museum Senior:innen des Maimonides-Zentrum als „Ausflugsbuddies“ bei einer Rikscha Fahrt und gemeinsamen Jause im Wiener Prater – ein intergenerationales Erlebnis, das Gemeinschaft und Lebensfreude förderte.

- Kochen für die Gruft: Das Museumsteam bereitete Mahlzeiten für obdachlose Menschen zu und übernahm Menüauswahl, Einkauf, Zubereitung und Essensausgabe – ein Zeichen aktiver Solidarität.

- Kleiderspenden: Mitarbeiter:innen sammelten dringend benötigte Kleidung und Gebrauchsgegenstände für die SOS-Balkanroute.

- Digitale Führungen: Virtuelle Rundgänge ermöglichten mobilitätseingeschränkten Senior:innen die Teilnahme an der Ausstellung. Die Initiative fand großen Anklang und zeigte, wie digitale Formate Barrieren abbauen und einen Zugang zu Kultur schaffen können.

- Augustin Schreibwerkstatt: Teilnehmer:innen entwickelten eigene Texte zu Themen der Ausstellung.

- Wiener Ehrenamtswoche von wienXtra im Maimonides Zentrum: Auf Initiative des Jüdischen Museums Wien nahmen Wiener Schüler:innen an der Ehrenamtswoche teil und besuchten Bewohner:innen des Seniorheims, was den emotionalen und psychosozialen Wohlstand beider Generationen förderte.

- Trostpolster-Werkstatt: CS Caritas Socialis veranstaltete einen Workshop bei dem Kinder Polsterüberzüge gestalteten und der Erlös der Aktion an das CS Hospiz Rennweg ging.

- Samariterbund-Aktionstag im Jüdischen Museum Wien: Unter dem Motto „Jede:r kann helfen!“ luden der Arbeitersamariterbund und das Jüdische Museum Wien zu einem besonderen Tag ein, um die Welt des Samariterbundes näher kennenzulernen. Im Programm enthalten waren interaktive Erste-Hilfe-Stationen, Fahrzeugpräsentationen sowie Gespräche mit Sanitäter:innen und Pfleger:innen.

Herausforderungen und Best Practices

Die Organisation der zahlreichen Aktionen – von Spezialführungen bis hin zu Social-Media-Kampagnen und Aktionstagen – war sowohl zeit- als auch ressourcenintensiv. Insbesondere die Zusammenarbeit mit mehreren Stakeholdern erforderte präzise Abstimmung und klare Aufgabenverteilungen. Das Ausflugsprojekt mit dem Maimonides-Zentrum war ein Paradebeispiel für gelungene Koordination trotz hoher Anforderungen. Ein weiterer bedeutender Faktor, der berücksichtigt werden muss, sind die politischen Ereignisse, die Jüdische Museen negativ beeinflussen. Der 7. Oktober 2023 ist nicht spurlos am Jüdischen Museum Wien vorbeigegangen. Die aktuelle politische Situation im Nahen Osten führte zu spürbar sinkenden Besuchszahlen, verdeutlichte jedoch gleichzeitig, wie wichtig es ist, aktiv nach außen zu gehen, Outreach zu betreiben und mit verschiedenen Stakeholdern zusammenzuarbeiten.

Zudem stand nur ein sehr begrenztes Budget zur Verfügung, was dazu führte, dass die Aktivitäten selbst finanziert werden mussten, ohne zusätzliche Mittel für Werbung. Trotz dieser Einschränkungen war es eine hervorragende Gelegenheit, auf etablierte Netzwerke zurückzugreifen, um die Reichweite zu vergrößern, und ein Bewusstsein für diese wichtigen Themen zu schaffen sowie Informationen über die vielfältigen Einsatzgebiete zu vermitteln.

Nachhaltigkeit und Wirkung

Das Begleitprogramm hatte zum Ziel, neue Besuchsgruppen anzusprechen und in Kontakt mit neuen Partner:innen zu treten. Diese Ziele wurden teilweise erreicht, jedoch führte der investierte Aufwand nicht immer zu den erwarteten Ergebnissen. Die Infotische und Aktionstage im Museum generierten weder die erhoffte Aufmerksamkeit noch den gewünschten Mehrwert für die Besucher:innen. Zudem war der Aufwand für die Betreiber:innen – insbesondere an ruhigeren Tagen wie Sonntagen – hoch, und Tourist:innen erschloss sich nicht unmittelbar, warum bestimmte Organisationen im Jüdischen Museum vertreten waren. Einzelne Gespräche waren bereichernd, doch eine Bündelung der Themen in Formaten wie einem Debate Club hätte möglicherweise einen größeren Mehrwert für alle Beteiligten geschaffen. Um vorhandene Ressourcen effizienter einzusetzen, erscheint es sinnvoll, auf bewährte Formate wie Abendveranstaltungen, Blogbeiträge oder Social-Media-Kampagnen zu setzen, die die Expertise des Museums gezielt nutzen. Dennoch wurden wertvolle Erkenntnisse gewonnen, die zukünftige Projekte bereichern können. Die Programme hinterließen Spuren – sowohl in der Öffentlichkeit als auch im Museum selbst. Geplante Initiativen wie Online-Führungen und Outreach-Programme knüpfen daran an und stärken die Rolle des Jüdischen Museums Wien als Plattform für gesellschaftliches Engagement.

Credits und Zusatzinfos:

Fußnote

[1] Who Cares? Jüdische Antworten auf Leid und Not, 31. Jänner bis 1. September 2024, kuratiert von Caitlin Gura und Marcus G. Patka.

Empfohlene Zitierweise

Fußnote

[1] Who Cares? Jüdische Antworten auf Leid und Not, 31. Jänner bis 1. September 2024, kuratiert von Caitlin Gura und Marcus G. Patka.

Empfohlene Zitierweise

Caitlin Gura, Natascha Golan: Who Cares? #JMWCares – Engagement durch Vielfalt, in: neues museum 25/1-2, www.doi.org/10.58865/13.14/2512/7.