Mit Audioguide und Straßenkarte auf den Spuren des Ottakringer Bachs in Wien

Verlorene Flüsse – Der Ottakringerbach

Ein Podcast zum Spazieren mit interessanten Menschen

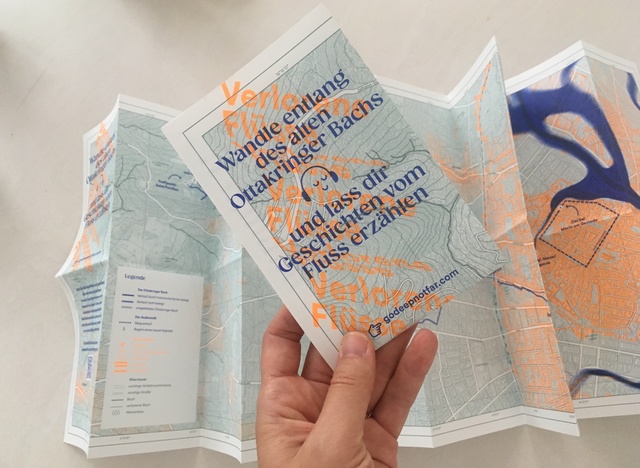

Besucher:innen holen sich dafür eine speziell gefertigte Karte, auf der sowohl der Weg entlang des Laufs als auch mehrere historische Ebenen sichtbar sind. Über einen QR-Code laden sich die Besucher:innen schließlich einen Audiowalk in sechs Kapiteln (plus ein Bonustrack) auf ihre Mobilgeräte.

Diese Tonspur führt die Spaziergänger:innen von der Quelle des alten Bachs bis zu seiner Mündung in die Donau. Dabei werden sie von den Stimmen eines Moderationsteams und fünf Expert:innen insgesamt etwa dreieinhalb Stunden lang begleitet. Diese erzählen in (Geh-)Echtzeit von Fachthemen, die den alten Verlauf des Ottakringerbachs berühren. Dadurch werden die Spuren erkennbar, die der Bach im Lauf der Jahrtausende im Siedlungsraum hinterlassen hat.

Dabei werden umwelthistorische, archäologische, künstlerische, urbanklimatologische und zeitgeschichtliche Themen im Bezug auf den Bach und die Wiener Siedlungs- und Sozialgeschichte angeschnitten. Durch diese Tiefenbohrungen vermittelt sich den Besucher:innen ein vielschichtiges Bild von den komplexen Wirkungs- und Beziehungsgeflechten zwischen Mensch, Natur und Stadtraum.

Eine automatisiertes Vermittlungsangebot mit menschlicher Wärme

Ziel des Projekts ist es, alternative Vermittlungstechniken zu testen, die über die gewohnten Bewegungen von Besucher:innen im Museumsraums hinausgehen. Vermittlung im Außenraum erfolgt oft über eine physische Führung oder angebrachte Zeichen (Lehrpfade etc.). Hier konnten wir zwei Problemzonen ausmachen:

Angebote mit Führungen haben den Nachteil, dass sie nur terminabhängig durchgeführt werden können. Zudem können sie ausschließlich mit Personal erledigt werden, was bei (eventuell zusätzlich pandemiebedingten) kleinen Gruppengrößen zu wirtschaftlichen Problemen führen kann. Im Außenraum angebrachte Beschilderung hat zwar den großen Vorteil der Geräteunabhängigkeit, ist aber kostenintensiv in der Produktion, wartungsaufwendig, unflexibel und von örtliche Gegebenheiten praktisch und juristisch abhängig.

Hier gesellt sich noch ein weiteres Problem dazu: Der beschilderte Lehrpfad hat Lücken. Fließende Übergänge zwischen den einzelnen Orten sind schwer herzustellen, bei längeren Strecken kann es auch Probleme mit der Orientierung geben. Die Beziehungswärme, die bei Führungen durch lebende Menschen entsteht, lässt sich obendrein kaum darstellen.

Ein Podcast zum Spazieren mit interessanten Menschen

Aus diesem Grund haben wir die Ausschreibung des BMKÖS für innovative Vermittlungsprojekte dazu genutzt, einen Prototypen zu entwickeln, der diese Aspekte berücksichtigt: ein flexibles Angebot, unabhängig von Personal, Zeit und Gruppengröße, das trotzdem eng mit konkreten Orten verknüpft werden kann.

Die daraus folgende Fragestellung kann man folgendermaßen skizzieren: Wie vermittelt man wissenschaftliche Inhalte im Außenraum niederschwellig mit menschlicher Wärme, Witz und vergleichsweise geringem Kosteneinsatz ohne Menschen vor Ort?

In den letzten Jahren haben Podcasts im medialen Alltag deutlich an Boden gewonnen. Das gilt noch mehr für die Zeit der pandemiebedingten Lockdowns. Auf Erstellerseite sind es die günstigen Kosten, auf Konsumentenseite die leichte Integration in den Alltag, die das Format so beliebt machen. Hier konnten wir einen Ansatz für unsere Grundfrage entdecken. Menschen hören gerne Menschen zu und freuen sich über die grundsätzliche Flexibilität des Mediums.

Um dieses Format in den Raum zu übertragen und eine Beziehung zu konkreten Orten herzustellen, haben wir auf unsere Kartenerstellungskompetenzen zurückgegriffen und eine gedruckte Übersichtskarte erstellt, die den Besucher:innen hilft, sich im Raum zurechtzufinden, den alten Bachverlauf zu erkennen und historische Beziehungen zum Ort herzustellen.

Hier erschien uns die Lösung eines konkreten Objekts, das sich in Händen halten lässt, am sinnvollsten. Im Gegensatz zu einer rein digitalen Lösung gibt es hier ein taktiles Erlebnis und die konkrete physische Aktion des Auffaltens und Blätterns, die mehr Erlebnisdimensionen öffnet als mit einer digitalen Karte am Smartphone möglich wäre. Auch bietet sie durch das große Format einen besseren Überblick bei hohem Detailgrad. Die Karte wirkt als mediales Bindeglied zwischen konkretem Außenraum, der Bewegung der Besucher und der Tonspur. Sie birgt auch die von uns genutzte Chance, ein visuelles, charakterstarkes Markenerlebnis zu erfahren. Dies ist einerseits für eine mögliche Skalierung des Projekts von Bedeutung als auch für zukünftige Anwendungen, bei denen die Karte auch als Kommunikationstool genutzt werden kann. Für den Download des Audiowalks wurde schließlich eine ebenfalls klar gebrandete Webseite entwickelt, auf der die Audiotracks gehostet werden.

Der Ottakringer Bach als bestes Beispiel für ein Kleingewässer mit großer Geschichte

Für den historischen Lauf des Ottakringer Bachs haben wir uns entscheiden, weil er einerseits charakteristisch für die Wienerwaldbäche ist, (geringer Durchfluss, aber gefährlich hohe Steigungsraten bei Starkregen), mehrere interessante Zonen des Wiener Siedlungsgebiets durchquert (Villengegend, Arbeiterbezirk, dicht verbaute Innenstadt) und für die Befestigung (und damit auch die Verortung) des römischen Legionärslagers von hoher Bedeutung war – schließlich bildet der Ottakringer Bach einen der Befestigungsgräben des Lagers. Ein weiterer Aspekt war die gute Nachvollziehbarkeit des ehemaligen Laufs, das Wissen um zumindest zwei historisch verbriefte Inseln sowie die Gesamtlänge des Gewässers, die ein angenehmes Entlangspazieren ermöglicht.

Ein einfaches, aber äußerst wirksames Angebot für Museen und Institutionen

Wir können dieses Angebot für die Wissenschafts- und Kulturvermittlung nur empfehlen. Die Entwicklungskosten sind überschaubar und die Anwendung bleibt flexibel. Durch die Interdisziplinarität der hier interviewten Expert:innen hat sich kein konkreter Ort angeboten, wo die Karten zur Verfügung gestellt werden und sich somit kein klarer Impuls zur Verbreitung und Bewerbung des Spaziergangs erschlossen. Dieses Problem sollte es allerdings in der Zusammenarbeit mit Institutionen nicht geben.

Wir werden dieses Format weiterentwickeln und Museen sowie anderen Institutionen als lustvolle und neue Variante der Vermittlung anbieten. Im nächsten Schritt wollen wir erforschen, inwieweit sich diese Form des Audiowalks technisch auch mit konkreten geografischen Punkten verknüpfen lässt. Während bei unserem Prototypen Musik keine Rolle spielt, wäre die Integration bestimmter zusätzlicher Sounds möglich und zu testen.

Credits und Zusatzinfos:

Wien