Topothek Graz, www.graz.topothek.at

Topothek Graz: Unsere Stadt, unsere Geschichte, unsere Erinnerung

Von:

Antonia Nussmüller (Digitale Museumspraxis, Graz Museum), Christina Rajković (Topothek und Kulturvermittlung, Graz Museum), Robert Tendl (Topothek und Kulturvermittlung, Graz Museum), Graz

In der Topothek Graz, einer kollektiv kuratierten Online-Datenbank, werden privat gesammelte Erinnerungsstücke digital gesichert. Die diversen Materialien zu Graz werden von und für Menschen mit Graz-Bezug zur Verfügung gestellt. Welche Objekte dafür relevant sind, entscheiden die privaten Leihgeber:innen gemeinsam mit den Topothekar:innen. Topotheken sind als Schnittstellen zwischen Sammlung und Vermittlung ein wichtiges Tool. Sie ermöglichen niederschwellige Zugänge zum Konzept des Sammelns, Bewahrens, Präsentierens und Zur-Verfügung-Stellens, holen Privatpersonen in ihren Lebenswelten ab und involvieren sie in einem Co-Creation-Prozess an der Überlieferung von für sie bedeutsamen Informationen und Materialien. So entstehen wichtige Netzwerke und Kontakte – Stichwort Community-Building – zu potenziellen Besucher:innen und Nutzer:innen von Museen und anderen Kulturerbe-Institutionen.

Was ist eine Topothek?

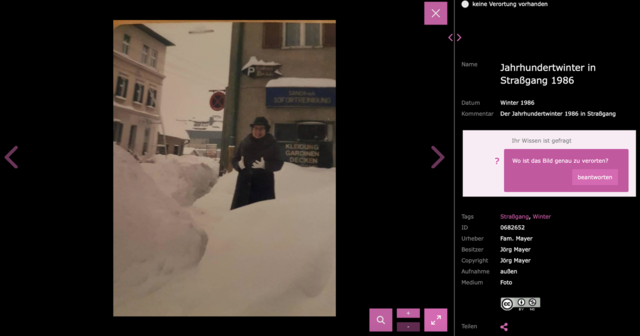

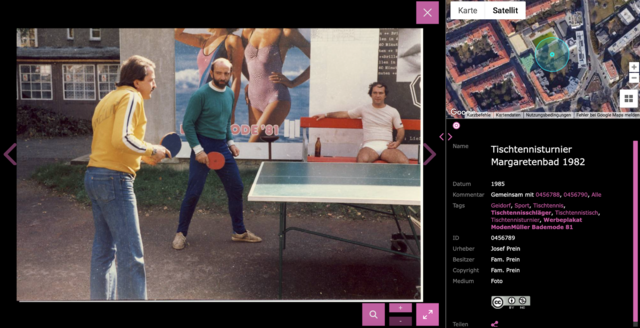

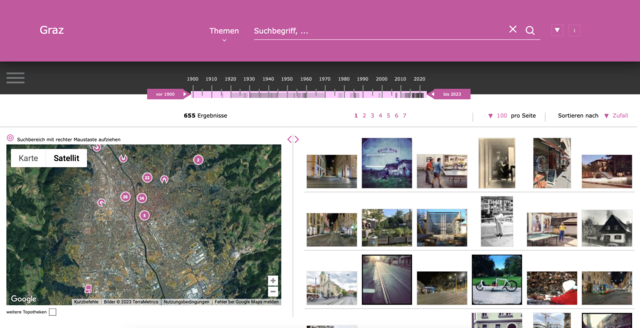

Topotheken sind digitale Online-Datenbanken bzw. -Plattformen von, in erster Linie Bild-, Text-, Audio- und Videodateien. Die Idee und Initiative gehen auf Alexander Schatek (vgl. Zum Geleit) zurück. Ziel ist es, privates historisches Material und dazugehöriges Wissen, unter Mitarbeit der Eigentümer:innen und/oder Urheber:innen von diesem in digitalisierter Form der Öffentlichkeit, aber auch der Wissenschaft, zugänglich zu machen. Sie werden vorwiegend von Vereinen, Gemeinden, Institutionen wie Museen, aber auch Privatpersonen betrieben und betreut. Sogenannte Topothekar:innen pflegen dabei das Material in die Online-Datenbank ein. Dieses wird beschlagwortet, mit inhaltlichen Kommentaren versehen, datiert und auf Satellitenkarten verortet. Dabei spielen die Leihgeber:innen, bei denen auch die Eigentumsrechte verbleiben, nicht zuletzt durch ihr Wissen um das Material und dessen Inhalte eine wesentliche Rolle (vgl. Was ist eine Topothek?). Insbesondere den inhaltlichen Kommentaren, oftmals Erinnerungen der leihgebenden „Zeitzeug:innen“ zu den „Objekten“ kommt im topothekarischen Zusammenhang besondere Bedeutung zu. Die Inhalte von Topotheken werden also in kollaborativen Prozessen zwischen den privaten Eigentümer:innen und/oder Urheber:innen und den Topothekar:innen, bzw. den oft dahinterstehenden Institutionen generiert. Auf diese Weise ist es auch möglich, private historische „Schätze“ der Allgemeinheit zugänglich zu machen, die sonst Gefahr laufen, in privaten Sammlungen verborgen zu bleiben. Die Besucher:innen einer Topothek können dann auf einfache Weise online auf der entsprechenden Webseite, über Schlagworte und/oder zeitliche und/oder örtliche Eingaben nach Material, das für sie von Interesse ist, suchen. Überdies kann die Topothek-Community auf der Plattform via Button Fragen zu den Online-Einträgen beantworten oder weitere Hinweise zu diesen geben.

Der Schwerpunkt der Topotheken liegt in Österreich, wo mit November 2020 bereits mehr als 220 Einzel-Topotheken online waren. Mittlerweile gibt es etwa 400 einzelne Topotheken in knapp 20 Staaten (vgl. Wikipedia, Topothek). Die Topothek zur Stadt Graz wird seit Herbst 2019 vom Graz Museum betrieben und betreut.

Wer bestimmt, was in der Gegenwart gesammelt wird?

Diverse „gegenwärtige“ (d. h. im Fall der Topothek Graz aus den letzten 70 Jahren) Zeugnisse zur Stadt und ihrer Geschichte entstehen häufig im privaten Bereich und werden dort auch gesammelt. Den privaten Akteur:innen ist oftmals gar nicht bewusst, dass so manches erstelltes, gesammeltes oder aufbewahrtes bzw. weiter vererbtes Material zu bestimmten Örtlichkeiten der Stadt, z. B. ein fotografischer Schnappschuss, durchaus großen Wert im Sinne einer kollektiven Erinnerungskultur haben kann und demnach sehr „teilungswürdig“ ist. Neben Konvoluten und Nachlässen sind es oftmals familiär gehegte spannende Erinnerungsstücke in privaten Händen, zu denen Museen und Archive oft keinen Zugang haben.

Die von Menschen mit Graz-Bezug gesammelten Erinnerungsstücke werden der Topothek digital zur Verfügung gestellt. Konkret bedeutet dies, dass die Originale im Besitz der privaten Sammler:innen bleiben und Digitalisate und (Meta-)Daten in die Datenbank aufgenommen werden. Welche Objekte für die Topothek relevant sind, entscheiden die privaten Sammler:innen gemeinsam mit den Topothekar:innen: Beginnend bei der Sichtung des Materials, über die Auswahl der Objekte, bis hin zur Beschlagwortung und Nutzung der online abrufbaren Digitalisate wird zusammen über die Aufnahme in die Datenbank entschieden.

Was wird in der Gegenwart zur Stadtgeschichte gesammelt?

Privatpersonen erstellen und sammeln Erinnerungen an Orte, manchmal auch in Bezug zu bestimmten Ereignissen – nicht selten mit verschriftlichten Erinnerungen und ergänzt durch eigene Recherchen und gebündeltes Wissen. Das Konglomerat aus Lebenserfahrungen, persönlichen und familiären Erinnerungen als auch recherchierten Informationen ist ein wichtiger Baustein für das kollektive Erinnern und das kollektive Gedächtnis der Stadt. So können z. B. auch Lücken der objektbasierten Forschung geschlossen werden. Museen und Archive profitieren mehrfach von privaten Sammlungsinitiativen und Citizen Science. Einerseits ist es eine Wertschätzung privater Sammler:innen, andererseits fühlen diese sich durch die Zusammenarbeit, aber auch die von ihnen generierten Inhalte, den Institutionen mehr verbunden. Zudem gelangt so eine weitere Informationsebene in die Sammlung und wird Teil der musealen Präsentations- und Vermittlungspraxis. Wesentlicher Ausgangspunkt ist der kollaborative Auswahl- und Einspeisungsprozess, besonders auch wenn es um das Bewahren des Materials und seiner Überantwortung an die kommende Generation geht. Die Topothek wächst und entwickelt sich durch das aktive Zusammenarbeiten auf Augenhöhe von Stadtbewohner:innen, unterschiedlichsten Personen mit Graz-Bezug und den Topothekar:innen im Sinne der Interessierten weiter. Die alleinige Deutungshoheit weicht gleich mit Beginn des Co-Creation-Prozesses, denn gemeinsam wird entschieden, was und in welcher Form für zukünftige Generationen überliefernswert ist. Jeder individuell wahrgenommene und dann festgehaltene Blick auf die Stadt zu einer bestimmten Zeit (z. B. Fotografie oder Tagebucheintrag) verfeinert unser heutiges Bild auf gewesene Stadtgeschichte. Kombiniert verdichten sich die Materialien zu einer Multiperspektivität auf geschehene Events oder inzwischen veränderte oder gar verschwundene Orte in der Stadt.

Kollaboration von Kulturvermittlung und Sammlung

Auch wenn Topotheken manchen Standards von Museen und Archiven nicht entsprechen und es sich um digitale Plattformen außerhalb der digitalen Infrastruktur von diesen handelt, sind sie als Schnittstellen zwischen Sammlung und Vermittlung ein gewinnbringendes Tool. Sie ermöglichen niederschwellige Zugänge zum Konzept des Sammelns, Bewahrens und Zur-Verfügung-Stellens, holen Privatpersonen in ihren Lebenswelten ab und involvieren diese im Co-Creation-Prozess an der Überlieferung von für sie wichtigen Informationen und Materialien. So entstehen nicht nur wichtige Netzwerke und Kontakte zu potenziellen und künftigen Besucher:innen und Nutzer:innen von Museen und musealen Einrichtungen, sondern auch ein Bezug zwischen Citizen Scientists, privaten Sammler:innen, sowie ebenso zu neu gewonnenen Kooperationspartner:innen (Ehrenamtliche, Schulklassen, Vereine etc.) Im Graz Museum wird dies aktuell durch zwei Kooperationen ersichtlich: Durch die Kooperation mit dem Citizen Science Projekt der Urania Graz Biographie (m)einer Straße gelangen Materialien von privaten Sammler:innen und Forscher:innen zu bestimmten Grazer Straßen und Plätzen in die Topothek Graz und somit an eine weitere Öffentlichkeit.

In der vom Graz Museum initiierten und vom OeAD durch das Culture-Connected-Programm geförderten Workshopreihe setzen sich Jugendliche mit für sie wichtigen Orten in der Stadt auseinander. Die dabei entstehenden Materialien werden dann von den Schüler:innen selbst in die Datenbank aufgenommen. Im Verlauf dieses Prozesses lernen sie museale analoge und digitale Sammlungs-, Vermittlungs- und Präsentationspraxis kennen.

Der Sammlung dient die Topothek zudem einerseits als eine Art Landkarte der privaten Sammler:innen-Landschaft und potenziellen Leihgeber:innen in Graz, andererseits als Akquise-Tool für mögliche zukünftige Schenkungen. Womöglich lassen sich mit Bezug auf „Gegenwart sammeln“ auch Sammlungslücken zu bestimmten Themen schließen. So werden Sammlungsaufrufe im Graz Museum gern gemeinsam mit der Topothek gestartet, z. B. kürzlich zum Thema „Corona sammeln“ oder als Ergänzung einer Ausstellung zum Thema Radfahren, wo private Grazer „Radfahrbilder“ am Topothek-Screen direkt in der Ausstellung gezeigt wurden.

Letztendlich besteht der größte Nutzen im Bewahrten sowie der entstehenden Verbundenheit und dem Austausch möglichst vieler Benützer:innen: durch Mitsprache, Mitwirken und dem weiteren Verwenden der Informationen; für das kollektive Gedächtnis und eine aktive gemeinsame Erinnerungskultur.

Permanenter Link: www.doi.org/10.58865/13.14/233/3

Permanenter Link: www.doi.org/10.58865/13.14/233/3

Credits und Zusatzinfos:

Vgl. dazu auch: Graz Museum, Topothek Graz. Raum für unsere Stadtgeschichte(n) [12.04.2023]