Swipen statt Schweigen

Digitale Vermittlung, um Populismus zu begreifen

Populistische Narrative machen auch vor Ausstellungsräumen nicht Halt. Für Museumsmacher:innen stellt sich daher die Frage: Wie lässt sich mit zeitgemäßen Formaten eine kritische Auseinandersetzung fördern – und das gerade bei jungen Zielgruppen, die sich zunehmend in digitalen Räumen bewegen?

Eine Szene, die berührt

Rot. Weiß. Schwarz. Die Farben dominieren den Raum. Von der Decke hängen Hakenkreuze, groß und erdrückend. Wer Oskar Schindlers Emaillefabrik in Krakau besucht, taucht mitten in die Atmosphäre der Besatzungszeit ein. Auf dem Smartphone öffnet sich die CHAPTER-App. Eine historische Aufnahme einer Danziger Straße aus den 1940er-Jahren erscheint auf dem Display – ebenfalls übersät mit Hakenkreuzen. Dazu stellt die App die schlichte, aber eindringliche Frage: „Welches Gefühl löst das in dir aus?“ Ein Fingertipp genügt, um zwischen Emojis zu wählen: Trauer. Wut. Beklemmung. Vielleicht auch Entzücken.

Diese Szene ist ein Ausschnitt aus der CHAPTER-App – ein zentrales Ergebnis des Forschungsprojekts Challenging Populist Truth-Making in Europe: Die Rolle von Museen in einer digitalen „Post-Truth”-Gesellschaft in Europa (kurz: CHAPTER). Populismus ist für Museen längst keine abstrakte Gefahr mehr – er prägt ihren Arbeitsalltag. Das Projekt untersuchte u. a., wie digitale Angebote in Ausstellungen integriert werden können, um populistische Narrative zu thematisieren und kritisch zu beleuchten.

Finanziert von der VolkswagenStiftung hat ein internationales Konsortium aus Wissenschafter:innen der Universität Tübingen, der Humboldt-Universität zu Berlin, des University College London und der Jagiellonen-Universität Krakau gemeinsam mit den Digital-Expert:innen des Wiener Unternehmens Fluxguide eine App entwickelt. Das Team nutzte drei Ausstellungen als Experimentierräume, um ein innovatives App-Konzept zu erproben: BERLIN GLOBAL im Berliner Stadtmuseum, die digitale Sammlung des Museum of London und die Dauerausstellung in Oskar Schindlers Emaillefabrik in Krakau. Ziel war es, vor allem junge Museumsbesucher:innen für die Mechanismen des Populismus zu sensibilisieren – und sie zu einer kritischen Auseinandersetzung anzuregen.

Vom Objekt zur Lebenswelt

Statt Ausstellungen komplett neu zu gestalten, nutzt die App, was bereits vorhanden ist: die emotionalen und wissensbezogenen „Affordanzen“ von Objekten und Räumen. Während wissensbezogene Affordanzen gedankliche Anknüpfungspunkte bieten – etwa eine historische Protestfahne, die zum Nachdenken über politische Bewegungen oder Demokratiegeschichte anregt –, beschreiben emotionale Affordanzen die Gefühle, die ein Objekt begünstigt oder hervorruft – wie die Beklemmung oder Wut, die eine Hakenkreuzfahne auslösen kann.

Jedes Kapitel der App beginnt mit einem Objekt – einem Plakat, einem Alltagsgegenstand, einem Musikstück – und schlägt von dort Brücken in die Lebenswelt der Nutzer:innen. Ein Beispiel aus dem Krakauer Museum: ein Foto, das „Bystander“ im Zweiten Weltkrieg zeigt, wird zum Ausgangspunkt für eine Reflexion über Mobbing und Wegschauen im Schulalltag.

Von dieser persönlichen Verbindung aus öffnet sich Schritt für Schritt der Blick auf die Mechanismen des Populismus. Die App leitet diesen Transfer bewusst an: Zunächst verknüpft sie das eigene Erleben – etwa als Beobachter:in von Mobbing – mit einem historischen Beispiel aus der Ausstellung. Anschließend fordern interaktive Formate dazu auf, Gefühle, Bilder und Reaktionen zu analysieren: Welche Rolle spielen Emotionen? Was passiert, wenn eine Botschaft stark vereinfacht wird oder besonders laut vorgetragen wird? So werden gezielt die Strategien „emotionale Aufladung“, „Vereinfachung“ und „Lautstärke“ benannt – und der Bezug zum Alltag der Nutzer:innen sichtbar gemacht.

Statt Populismus von oben herab zu erklären, regt die App so dazu an, populistische Narrative selbst zu analysieren, emotionale Strategien zu hinterfragen und verschiedene Perspektiven zu vergleichen. Ziel ist eine politische Reflexion, die nicht den mahnenden Zeigefinger erhebt, sondern Raum für kritische Auseinandersetzung schafft – und dazu ermutigt, die Mechanismen des Populismus auch im eigenen Alltag zu erkennen.

Social-Media-Design als Türöffner

Warum ist das Design so entscheidend? Anders als klassische Audioguides liefert die CHAPTER-App keine bloßen Fakten zu Exponaten, sondern will vor allem junge Besucher:innen dazu bringen, inhaltliche und emotionale Strategien von Populismus zu erkennen und kritisch zu hinterfragen.

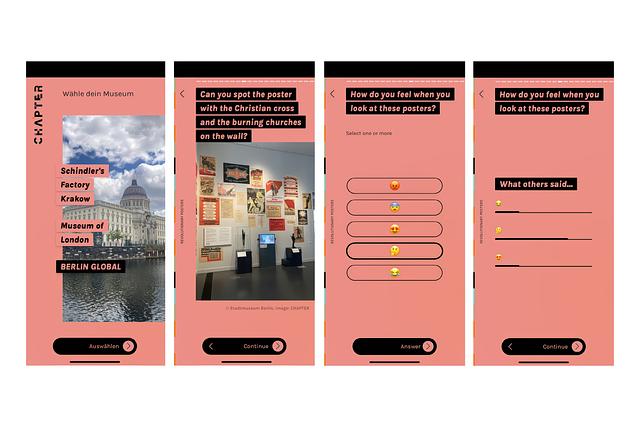

Wer diese Zielgruppe erreichen will, muss ihre digitale Sprache sprechen – glaubwürdig und ohne anbiedernd zu wirken. Deshalb ist das UI/UX-Design kein schmückendes Beiwerk, sondern Kern des Konzepts. Die Gestaltung orientiert sich bewusst an Instagram und TikTok: bildschirmfüllende Hochkantbilder, Story-Slides, klare Sans-Serif-Schriften, sanfte Farbverläufe. Die Navigation ist so intuitiv wie in den sozialen Medien: wischen, tippen, entdecken.

Die Nähe zur Social-Media-Ästhetik könnte leicht als Trivialisierung ernster Inhalte missverstanden werden – unsere Erfahrung zeigt jedoch das Gegenteil: Die vertraute Oberfläche senkt die Hemmschwelle und öffnet den Raum für komplexe Inhalte. Design ist hier nicht Verpackung, sondern Methode – entwickelt in enger Abstimmung zwischen Forschung und Fluxguide-Designer:innen, um politische Auseinandersetzung zugänglich zu machen.

Technisch setzt die App auf interaktive Elemente, wie man sie aus Quizformaten kennt – etwa als Slider, der zum Beispiel von „froh“ bis „traurig“ reicht – oder als Multiple-Choice-Auswahl unterschiedlicher Emotionen wie Traurigkeit, Wut, Freude. Mit dem zentralen Element des Emoji-Sliders können Nutzer:innen spontan ihre Stimmung ausdrücken. Unmittelbar danach werden die Reaktionen anderer angezeigt. Plötzlich ist man nicht mehr allein mit der eigenen Empfindung: Man erkennt, dass andere ähnlich berührt sind – oder eben ganz anders empfinden. Die eigene Reaktion wird Teil eines kollektiven Stimmungsbildes – ein Moment der Verbundenheit oder des Nachdenkens über divergierende Perspektiven.

Eine „Hotspot“-Funktion lädt dazu ein, Details in Bildern gezielt zu erkunden, während offene Textfelder Raum für eigene Gedanken bieten. Um Missbrauch zu verhindern, werden Beiträge moderiert. Ausgewählte Antworten machen unterschiedliche Perspektiven sichtbar, ohne dass der Austausch in die unkontrollierte Dynamik sozialer Netzwerke abrutscht.

Das Ergebnis: eine digitale Umgebung, die vertraut wirkt und zugleich herausfordert. Gerade bei einer jungen Zielgruppe wird ein ansprechendes, intuitives Design damit zum Schlüssel für die nachhaltige Auseinandersetzung mit komplexen politischen Themen.

Kleine Schritte, große Wirkung?

Die CHAPTER-App zeigt, dass politische Bildung im Museum weder trocken noch schwerfällig sein muss. Ihr Konzept ist flexibel einsetzbar – ob in Technikmuseen, Naturkundehäusern oder Kunstmuseen. Überall dort, wo Objekte Emotionen auslösen, kann das Konzept funktionieren.

Besonders im Bildungsbereich liegt großes Potenzial: Eingebunden in Schulprogramme oder Workshops, kann die App Diskussionen anstoßen, die weit über den Museumsbesuch hinausreichen. Auch kleinere Häuser ohne aufwendige Technik können mit einer gut gestalteten Anwendung intensive und relevante Erlebnisse schaffen.

Natürlich gibt es Grenzen. Eine App ersetzt kein persönliches Gespräch. Aber sie kann es vorbereiten, anregen und begleiten. Gerade in Zeiten, in denen demokratische Werte unter Druck geraten, kann schon der erste Schritt entscheidend sein: innehalten, nachdenken, Position beziehen.

Credits und Zusatzinfos:

Foto

Anders als klassische Audioguides vermittelt die CHAPTER-App nicht nur Fakten zu Exponaten, sondern regt vor allem junge Besucher:innen an, inhaltliche und emotionale Strategien des Populismus zu erkennen und kritisch zu hinterfragen, Foto: Pia Schramm

Literatur

Foto

Anders als klassische Audioguides vermittelt die CHAPTER-App nicht nur Fakten zu Exponaten, sondern regt vor allem junge Besucher:innen an, inhaltliche und emotionale Strategien des Populismus zu erkennen und kritisch zu hinterfragen, Foto: Pia Schramm

Literatur

Pia Schramm, Christoph Bareither: Designing a Museum App for Political Engagement: Reflections on the CHAPTER Project for Museum Practitioners, Educators and App Designers, Tübingen 2025, dx.doi.org/10.15496/publikation-105914 (14.08.2025)