Museo di Storia Naturale di Pisa

Sich mit Sammlungen anlegen

Gemeinsame Dinge und alternative Archive

Von:

Wien

So fragen wir uns hier manchmal im Einklang und manchmal im Widerspruch: Warum Sammlungsstrategien? Und wo stehen wir in der Theorie, wo in der Praxis und wo mit diesem Buch? Wir möchten dabei Einblick in unsere unterschiedlichen Einsätze und Ansätze geben und die Themen situieren, die die Texte des Bandes vorantreiben.

Martina Grießer-Stermscheg: In diesem Band beschäftigen wir uns mit Sammlungsstrategien, mit dem Anlegen von Sammlungen und zugleich damit, wie wir uns mit (bestehenden) Sammlungen anlegen können. Das Spektrum der Möglichkeiten ist dabei unheimlich vielfältig ausgefallen – von archäologischen Sammlungen bis zum Computerspielemuseum, von widerständigen Archiven, die Ein- und Ausschlüsse sowie Gewaltgeschichten sichtbar machen, bis hin zu völlig autonomen oder künstlerischen Archivsammlungen, die das traditionelle Selbstverständnis von öffentlich sammelnden Gedächtnisinstitutionen längst hinter sich gelassen haben. Dennoch klingen in allen Strategien historische Wurzeln nach, und selbst wenn sie auch nur als Reibebaum und Impuls zur Überwindung dienen, sind sie zumindest implizit präsent. Im Anlegen von und mit Sammlungen besinnen wir uns offenbar auf bekannte Muster und zweifeln, so schließe ich zumindest aus den Beiträgen in diesem Buch, die grundsätzliche Sinnhaftigkeit des Sammelns nicht an.

Zur Notwendigkeit von Sammlungsstrategien fällt mir das Schicksal eines toten Feldherrn ein. Während der Französischen Revolution war nicht immer sofort klar, in welches der damals neu gegründeten Museen die nun zu bewahrenden Objekte gehörten: So wurde etwa nach der Plünderung der Königsgräber in der Kathedrale von Saint-Denis der dort beerdigte Leichnam von Henri de Turenne (1611–1675), einem bedeutenden französischen Heerführer des Ancien Régime, zuerst ins Musée d’Histoire naturelle gebracht, wo man ihn als menschliches Präparat zwischen einem Rhinozeros und einem Elefanten ablegte. Später fand der Leichnam im Musée des Monuments Français Platz. Unter Napoleon wurde er im Invalidendom erneut bestattet.

Sammlungsstrategien sind keine neue Erfindung, und es braucht sie, um Sammlungen anzulegen oder um sich mit Sammlungen anzulegen. Ein drastisches und zugleich das älteste Beispiel einer Sammlungsstrategie ist das der biblischen Arche Noah. Da ging es um Leben und Tod. Jeweils nur ein fortpflanzungsfähiges Paar von Arche-Typen fand auf der rettenden Arche Platz, alle anderen Lebewesen wurden der Sintflut überlassen. Frühe Sammlungsmöbel wurden demgemäß als Archen bezeichnet: Das wohl älteste bekannte Möbel ist die Fossilienarche des Naturforschers Johannes Kentmann von 1565 – ein verschließbarer Giebelschrank mit beschrifteten Schubladen, die das System der Sammlung auch nach außen wiedergaben. Fossilien galten im 16. Jahrhundert als gottgewollte Abdrücke der Natur. Man ging also davon aus, dass Gott selbst sie auf diese Weise sammeln, konservieren und „musealisieren“ wollte. Im selben Jahr, 1565, forderte Samuel Quiccheberg in seinem Museumstraktat, dem ersten Museumshandbuch im deutschsprachigen Raum, die strenge Einhaltung einer Sammlungssystematik und -strategie durch den verantwortlichen Kämmerer, weil er durch ungesteuerte Sammelleidenschaft einen Qualitätsverlust für jede Sammlung prognostizierte. Quicchebergs Forderung hat heute noch Gültigkeit, während Gott als Auswahl- und Ordnungsorgan spätestens in den Gelehrtenkabinetten der Aufklärung an zugeschriebener Wirkmacht verlor.

Ab dem Ende des 18. Jahrhunderts verstrickten sich Theorie und Praxis des Sammelns immer mehr ineinander. Der wachsende Bildungs- und Vermittlungsanspruch stand im Gegensatz zur zunehmenden Platznot durch die ebenso wachsenden Bestände und musste durch strategisches Sammeln, aber auch durch neue Ausstellungspraxen besser in Einklang gebracht werden. Krisen, Kriege, Revolutionen, Beutezüge sowie Expeditionen machten Sammlungsstrategien ebenso notwendig. In Friedenszeiten geht es um den gesteuerten Zuwachs, in Zeiten von Mangel, Krieg und Gewalt darum – ähnlich wie bei der Arche Noah –, was im Notfall aufgegeben oder nicht mitgenommen werden soll. Dabei diktieren praktische Zwänge die theoretische Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Bedeutungszuschreibungen und dem Prognosebedarf über mögliche künftige Bedeutungen. So heizte auch der Ökonomisierungsdruck auf die öffentlichen Museen in den letzten Jahrzehnten die Debatte um Deakzession wie seit dem Ersten Weltkrieg nicht mehr an und verstärkte damit den politischen Ruf nach professionellen Sammlungsstrategien. Von dieser Nebenwirkung distanzieren wir uns jedoch mit dem vorliegenden Band, in dem es explizit nicht um das Entsammeln, sondern um das Sammeln und die Arbeit mit Sammlungen geht.

Um eigenständige Strategien entwickeln zu können, scheint es an der Zeit zu sein, das aktuelle Selbstverständnis von Museen zu überdenken und zugunsten neuer Handlungsfelder bestehende strukturelle Rahmenbedingungen aufzubrechen. Denn diese verstellen uns den Blick auf das, was alles mit unseren Sammlungen möglich wäre – wenn wir sie nur (wieder) als aktive, aktivierbare, dynamische Gefüge begreifen könnten und nicht nur als Depotbestände. Ein anschauliches Bild bietet Elizabeth Wood: Sie schlägt eine Auffassung von Sammlungen als dynamische Systeme ähnlich einem Wald vor, der laufend forstwirtschaftlich zu pflegen ist. (1)

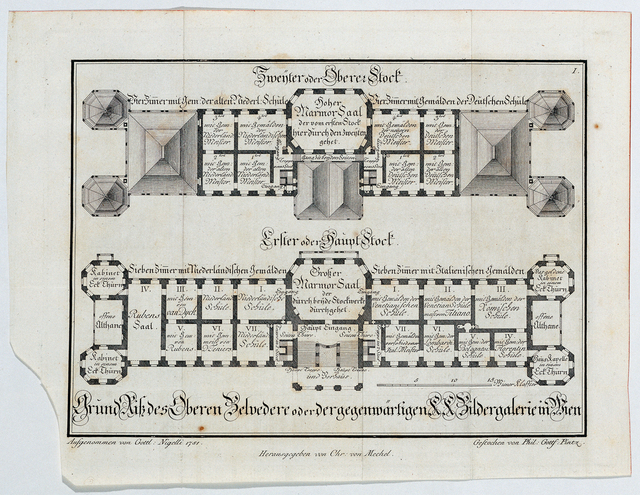

Luisa Ziaja : Vielleicht darf ich an dieser Stelle einhaken und deine historische Perspektivierung strategischen Handelns um zwei Schlaglichter zu Sammlungen bildender Kunst ergänzen: Das erste führt uns nach Wien in die 1770er- und 1780er-Jahre, als die Transformation der kaiserlichen Sammlung und ihrer Präsentation die Transformation von einer höfischen Galerie zur Institution Museum bewirkte. (2) Dieser Statuswechsel reflektiert programmatisch die zentrale Rolle der damals neuen wissenschaftlichen Disziplin der Kunstgeschichte wie auch die ebenso zentrale Funktion einer Sammlung als Bildungsinstrument für das breite Publikum im aufgeklärten Absolutismus. Lasst mich diese Entwicklung kurz skizzieren, da wesentliche Aspekte bis heute nachwirken. Nach eingehender öffentlicher Kritik am Zustand der kaiserlichen Gemäldegalerie, die der Logik höfischer Repräsentation folgend in Form barocker Bilderwände über vierzig Jahre nahezu unverändert in der Stallburg gezeigt worden war und als veraltet, ungeordnet und in vielerlei Hinsicht defizitär wahrgenommen wurde, betraute man 1772 den neuernannten Galeriedirektor Joseph Rosa mit einer umfassenden Neuordnung der Sammlung. (3) 1777 wurde die kaiserliche Galerie im Oberen Belvedere im Sinne eines institutionellen Sammlungsbetriebs mit fixen Öffnungszeiten an drei Tagen der Woche öffentlich zugänglich. Kurz darauf übertrug man die begonnene Neueinrichtung dem Basler Kupferstecher, Grafikhändler und Verleger Christian Mechel, der die Hängung erstmals konsequent nach geografisch abgegrenzten „nationalen« Malerschulen und ihrer stilgeschichtlichen Entwicklung vornahm und diese neuen Organisationsprinzipien detailliert in einem Katalogwerk festhielt. (4)

Mechel etablierte damit ein Modell, das international aufgegriffen wurde (5) und in Form des modernen kunsthistorischen Museums des 19. Jahrhunderts hegemonial werden sollte. Seine „sichtbare Geschichte der Kunst“ nach „Ordnung, Auswahl und System“ folgte einer kunstwissenschaftlichen Perspektivierung, die Historizität, Sequenzialität und Kanonizität als zentrale Kategorien in der Konstruktion nationaler Schulen setzte, damit aber gleichzeitig sammlungsgeschichtliche oder auch politische Zusammenhänge unkenntlich machte. Bis heute sind diese machtvollen Mechanismen des Ein- und Ausschlusses in der Kunstgeschichte, im Kunstmuseum und in der Kunstrezeption wirksam – natürlich nicht unwidersprochen und längst umkämpft, aber dennoch persistent.

Auch das zweite historische Schlaglicht, von dem ich euch erzählen möchte, handelt von einer zunächst radikal erscheinenden Sammlungsstrategie, die sich zu einem Modell mit Kanonisierungs- und Hegemonieanspruch entwickeln sollte: 1933 legte der Kunsthistoriker und Direktor Alfred H. Barr Jr. dem Vorstand des vier Jahre zuvor als Institution für die Kunst der Gegenwart gegründeten Museum of Modern Art New York sein Konzept einer idealen Sammlung moderner Kunst vor, das er mithilfe eines Diagramms visualisierte. Er dachte die Sammlung, die die Geschichte der Avantgarde repräsentieren sollte, als einen Torpedo, der durch die Zeit rauscht, als ein schnelles Projektil, „seine Nase in der ewig voranschreitenden Gegenwart, sein Schwanz in der ewig zurückweichenden Vergangenheit der letzten fünfzig bis hundert Jahre“ . (6) Integraler Bestandteil von Barrs Sammlungsstrategie war – dem intrinsischen Widerspruch zwischen dem Sammeln und dem Zeitgenössischen begegnend – das Veräußern der Kunstwerke fünfzig Jahre nach dem Tod des jeweiligen Künstlers an historisch ausgerichtete Museen wie das Metropolitan Museum of Art. Diese Vorgabe wurde angesichts wachsender wertvoller Bestände allerdings nie konsequent umgesetzt und schließlich in den 1950er-Jahren aufgegeben. Die Programmatik der ständigen Erneuerung wich der Kanonisierung der MoMA-Sammlung als der Sammlung moderner Kunst mit Vorbildfunktion für nicht weniger als den Rest der Welt, deren Eroberung bereits in der schlagkräftigen Waffe des Torpedos anklingt. Barr konstruierte eine lineare Geschichte der künstlerischen Moderne, die, ausgehend und angetrieben von den europäischen Vorläufern, zwangsläufig in die Abstraktion US-amerikanischer Provenienz führt. Die ideologisch-politischen Implikationen dieser diskursmächtigen Meistererzählung ausschließlich westlicher, weißer, männlicher Künstler sind vielfach analysiert worden. (7)

Spätestens seit den 1970er-Jahren geriet dieser Kanon wie auch die Institution selbst vonseiten einer feministischen, queeren, marxistischen und postkolonialen Kritik durch KünstlerInnen, AktivistInnen und TheoretikerInnen massiv unter Beschuss. (8)

Angesichts der Kritiken und damit verbundener Forderungen im Hinblick auf Revisionen, Inklusionen, Erweiterungen, Gegenkanonisierungen und Neukonzeptionen jenseits tradierter Methodologien ist das westliche modernistische Paradigma schon lange nicht mehr haltbar, gleichzeitig vollziehen sich entsprechende grundlegende institutionelle Veränderungen nicht oder oft nur punktuell, temporär, vielfach symbolisch und nicht strukturell. (9) Auf ganz unterschiedlichen Ebenen zielt unser Buch auf ebendiese Frage ab: Wie sich anlegen?

Angesichts der Kritiken und damit verbundener Forderungen im Hinblick auf Revisionen, Inklusionen, Erweiterungen, Gegenkanonisierungen und Neukonzeptionen jenseits tradierter Methodologien ist das westliche modernistische Paradigma schon lange nicht mehr haltbar, gleichzeitig vollziehen sich entsprechende grundlegende institutionelle Veränderungen nicht oder oft nur punktuell, temporär, vielfach symbolisch und nicht strukturell. (9) Auf ganz unterschiedlichen Ebenen zielt unser Buch auf ebendiese Frage ab: Wie sich anlegen?

Nora Sternfeld: Etwas ist also geschehen mit den Diskursen um Museen, aber auch mit den Museen in den letzten Jahren. Wir fragten uns noch in den 2000er-Jahren, wie die Kritik am Museum im Museum Folgen haben könnte. Heute würde ich sagen: Sie hatte Folgen, aber nicht immer nur zum Besseren. Und das stimmt auch für die Sammlungen und Archive. Heute wird vielerorts von einer Krise des Museums gesprochen und davon, dass es eine neue Definition braucht.

So finden sich die scheinbar selbstverständlichen Prämissen des Museums – seine Neutralität und Objektivität, seine gleichzeitigen folgenreichen Unterscheidungen, die Macht seiner Präsentationsformen, seine Verstrickungen mit kolonialer Gewalt und Raub und seine zumeist bürgerlichen, westlichen, patriarchalen und nationalen Gesten des Zeigens – eben infrage gestellt. Dementsprechend bröckelten der überzeitliche Wahrheitsanspruch und die Allgemeingültigkeit musealen Wissens. Zu dieser Krise des Museums gehört wohl auch, dass heute neu darum gerungen wird, was es eigentlich ist. Und so wurde für die letzte Generalversammlung von ICOM im September 2019 in Kyoto, Japan, eine neue Definition zur Abstimmung vorgeschlagen:

Museums are democratizing, inclusive and polyphonic spaces for critical dialogue about the pasts and the futures. Acknowledging and addressing the conflicts and challenges of the present, they hold artifacts and specimens in trust for society, safeguard diverse memories for future generations and guarantee equal rights and equal access to heritage for all people. Museums are not for profit. They are participatory and transparent, and work in active partnership with and for diverse communities to collect, preserve, research, interpret, exhibit, and enhance understandings of the world, aiming to contribute to human dignity and social justice, global equality and planetary wellbeing. (10)

Allerdings konnte sich die General Assembly nicht auf diese Formulierung einigen. Die alte Definition scheint also nicht mehr treffend, gilt als problematisch und ist umstritten, der neue Vorschlag kann keine Mehrheit finden. Und so haben wir nun eine Phase der Offenheit dessen, was ein Museum ist: ein Ausdruck der Krise. Wenn wir uns die Definition, die hier vorgeschlagen wird, ansehen, stellen wir fest, dass es sich nicht eigentlich um eine Definition, sondern vielmehr um eine „Mission“ handelt. Was heißt es, dass wir heute dazu übergegangen sind, das Deskriptive und das Präskriptive so unreflektiert zu verwischen?

Die Zweideutigkeit im Titel dieses Bandes könnte ähnlich gelesen werden. (Sich mit) Sammlungen anlegen will heißen: Sammlungspolitiken, Einteilungen und Ordnungen, Narrationen um das Erbe, also das, was Gayatri Spivak den „Apparat der Wertecodierung“ nennt,(11) kritisch zu adressieren. In seiner Doppeldeutigkeit will der Titel aber auch gegen diesen Kanon einen anderen setzen und dabei eben Sammlungen anlegen. Was ist der Unterschied? Ich möchte uns einfach davor warnen, vor lauter Enthusiasmus das, was wir fordern, bereits als gegeben zu behaupten. Das ist nämlich die gängige neoliberale Politik, die alle Machtverhältnisse bestehen bleiben lässt, während sie alles ständig verändert.

Ein weiterer Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist, wie sehr heute Museumspolitiken auch Sammlungspolitiken sind. Die zentralen politischen Debatten der letzten Jahre drehten sich um Themen des kollektiven Eigentums: um die Verstrickung des Museums in nazistische und koloniale Gewaltgeschichte, um Restitution und Repatriierung und um Digitalisierung. In meinem Beitrag in unserem Buch versuche ich, vor diesem Hintergrund zu verstehen, was kollektives Eigentum ist und wie wir auf ein Museum als Commons bestehen können.

Credits und Zusatzinfos:

Fußnoten

Fußnoten

(1) Elizabeth Wood, »The Vital Museum Collection«, in: dies./Rainey Tisdale/Trevor Jones (Hg.), Active Collections, New York 2018, S. 62–70. Siehe auch A Manifesto for Active History Museum Collections (2014) (Stand: 11.1.2019).

(2) Vgl. dazu die umfassende zweibändige Publikation: Gudrun Swoboda (Hg.), Die kaiserliche Gemäldegalerie in Wien und die Anfänge des öffentlichen Kunstmuseums, Bd. 1: Die kaiserliche Galerie im Wiener Belvedere (1776–1837), Bd. 2: Europäische Museumskulturen um 1800, Wien 2013, insbesondere folgende Aufsätze: Nora Fischer, »Kunst nach Ordnung, Auswahl und System. Transformationen der kaiserlichen Gemäldegalerie in Wien im späten 18. Jahrhundert«, Bd. 1, S. 23–89, und Kristine Patz, »Schulzimmer: ›Nicht nur zum vorübergehenden Vergnügen‹. Galerie – Bibliothek – Verschulung«, Bd. 2, S. 437–457.

(3) Diese war als Resultat der über Jahrhunderte betriebenen Sammeltätigkeit der verzweigten habsburgischen Familie mit wechselnden Zentren im Umfang immens, weit gestreut und heterogen. Die Inventarisierung, Klassifizierung, Restaurierung und Ordnung der Bestände sowie die Spezialisierung zur ausschließlichen Gemäldegalerie bildeten die Grundlagen für einen Innovationsschub, der sich nach der Übersiedlung von der Stallburg in das Belvedere und der ersten (noch fragmentarischen) systematischen Aufstellung manifestieren sollte.

(4) Christian von Mechel, Verzeichniß der Gemälde der Kaiserlich Königlichen Bilder Gallerie in Wien, verfaßt von Christian von Mechel der Kaiserl. Königl. und anderer Akademien Mitglied nach der von ihm im Jahre 1781 gemachten neuen Einrichtung, Wien 1783.

(5) So etwa im Musée Napoléon im Louvre von 1803.

(6) »The Permanent Collection may be thought of graphically as a torpedo moving through time, its nose the ever advancing present, its tail the ever receding past of fifty to a hundred years ago«; zit. nach Sybil Gordon Kantor, Alfred H. Barr, Jr., and the intellectual origins of the Museum of Modern Art, Cambridge, MA/London 2002, S. 366.

(7) Vgl. etwa Serge Guilbaut, How New York Stole the Idea of Modern Art: Abstract Expressionism, Freedom and the Cold War, Chicago 1983; Katja Hoffmann, »Der Diskurs um die Abstraktion in der Documenta-Geschichte und im Museum of Modern Art«, in: dies., Ausstellungen als Wissensordnungen. Zur Transformation des Kunstbegriffs auf der Documenta 11, Bielefeld 2013, S. 99–114.

(8) Vgl. u. v. a. Carol Duncan, »The Modern Art Museum: It’s a Man’s World«, in: dies., Civilizing Rituals: Inside Public Art Museums, London/New York 1995, S. 102–132; Mary Anne Staniszewski, The Power of Display: A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art, Cambridge, MA/London 1998; Susan E. Cahan, Mounting Frustration: The Art Museum in the Age of Black Power, Durham 2016.

(9) Dies betrifft das MoMA, aber letztlich bis auf wenige Ausnahmen alle sogenannten westlichen Kunstmuseen. Zur aktuellen Neuaufstellung der Sammlung im MoMA siehe Claire Bishop/Nikki Columbus, »Free Your Mind. A Speculative Review of #NewMoMA«, in: schnittpunkt/Joachim Baur (Hg.), Das Museum der Zukunft. 43 neue Beiträge zur Diskussion über die Zukunft des Museums, Bielefeld 2020.

(10) Vgl. dazu die sehr gute Darstellung der Debatte zu der von Jette Sandahl, einer dänischen Kuratorin, geleiteten ICOM-Kommission für die neue Definition: A New Definition of ›Museum‹ Sparks International Debate (Stand: 20.2.2020).

(11) »You take positions in terms not of the discovery of historical or philosophical grounds, but in terms of reversing, displacing and seizing the apparatus of value-coding«, schreibt Gayatri Chakravorty Spivak in Outside in the Teaching Machine, New York/London 1993, S. 63.

(2) Vgl. dazu die umfassende zweibändige Publikation: Gudrun Swoboda (Hg.), Die kaiserliche Gemäldegalerie in Wien und die Anfänge des öffentlichen Kunstmuseums, Bd. 1: Die kaiserliche Galerie im Wiener Belvedere (1776–1837), Bd. 2: Europäische Museumskulturen um 1800, Wien 2013, insbesondere folgende Aufsätze: Nora Fischer, »Kunst nach Ordnung, Auswahl und System. Transformationen der kaiserlichen Gemäldegalerie in Wien im späten 18. Jahrhundert«, Bd. 1, S. 23–89, und Kristine Patz, »Schulzimmer: ›Nicht nur zum vorübergehenden Vergnügen‹. Galerie – Bibliothek – Verschulung«, Bd. 2, S. 437–457.

(3) Diese war als Resultat der über Jahrhunderte betriebenen Sammeltätigkeit der verzweigten habsburgischen Familie mit wechselnden Zentren im Umfang immens, weit gestreut und heterogen. Die Inventarisierung, Klassifizierung, Restaurierung und Ordnung der Bestände sowie die Spezialisierung zur ausschließlichen Gemäldegalerie bildeten die Grundlagen für einen Innovationsschub, der sich nach der Übersiedlung von der Stallburg in das Belvedere und der ersten (noch fragmentarischen) systematischen Aufstellung manifestieren sollte.

(4) Christian von Mechel, Verzeichniß der Gemälde der Kaiserlich Königlichen Bilder Gallerie in Wien, verfaßt von Christian von Mechel der Kaiserl. Königl. und anderer Akademien Mitglied nach der von ihm im Jahre 1781 gemachten neuen Einrichtung, Wien 1783.

(5) So etwa im Musée Napoléon im Louvre von 1803.

(6) »The Permanent Collection may be thought of graphically as a torpedo moving through time, its nose the ever advancing present, its tail the ever receding past of fifty to a hundred years ago«; zit. nach Sybil Gordon Kantor, Alfred H. Barr, Jr., and the intellectual origins of the Museum of Modern Art, Cambridge, MA/London 2002, S. 366.

(7) Vgl. etwa Serge Guilbaut, How New York Stole the Idea of Modern Art: Abstract Expressionism, Freedom and the Cold War, Chicago 1983; Katja Hoffmann, »Der Diskurs um die Abstraktion in der Documenta-Geschichte und im Museum of Modern Art«, in: dies., Ausstellungen als Wissensordnungen. Zur Transformation des Kunstbegriffs auf der Documenta 11, Bielefeld 2013, S. 99–114.

(8) Vgl. u. v. a. Carol Duncan, »The Modern Art Museum: It’s a Man’s World«, in: dies., Civilizing Rituals: Inside Public Art Museums, London/New York 1995, S. 102–132; Mary Anne Staniszewski, The Power of Display: A History of Exhibition Installations at the Museum of Modern Art, Cambridge, MA/London 1998; Susan E. Cahan, Mounting Frustration: The Art Museum in the Age of Black Power, Durham 2016.

(9) Dies betrifft das MoMA, aber letztlich bis auf wenige Ausnahmen alle sogenannten westlichen Kunstmuseen. Zur aktuellen Neuaufstellung der Sammlung im MoMA siehe Claire Bishop/Nikki Columbus, »Free Your Mind. A Speculative Review of #NewMoMA«, in: schnittpunkt/Joachim Baur (Hg.), Das Museum der Zukunft. 43 neue Beiträge zur Diskussion über die Zukunft des Museums, Bielefeld 2020.

(10) Vgl. dazu die sehr gute Darstellung der Debatte zu der von Jette Sandahl, einer dänischen Kuratorin, geleiteten ICOM-Kommission für die neue Definition: A New Definition of ›Museum‹ Sparks International Debate (Stand: 20.2.2020).

(11) »You take positions in terms not of the discovery of historical or philosophical grounds, but in terms of reversing, displacing and seizing the apparatus of value-coding«, schreibt Gayatri Chakravorty Spivak in Outside in the Teaching Machine, New York/London 1993, S. 63.

Beitragsbilder:

Museo di Storia Naturale di Pisa, Foto: WikiCommons / Federigo Federighi (1)

Jean-Lubin Vauzelle: Die Eingangshalle des Musée des Monuments français (um 1795), Foto: WikiCommons / HaguardDuNord (2)

Blick in die Mineralogie am Universalmuseum Joanneum; Foto: UMJ / N. Lackner (3)

Grundriss des Oberen Belvedere in Wien, Foto: Belvedere (4)

Holzbuch der Holzbirne (Pyrus pyraster), um 2010, Xylothek des Herbarium Tubingense, Sammlung der Botanik der Universität Tübingen (5)

Museo di Storia Naturale di Pisa, Foto: WikiCommons / Federigo Federighi (1)

Jean-Lubin Vauzelle: Die Eingangshalle des Musée des Monuments français (um 1795), Foto: WikiCommons / HaguardDuNord (2)

Blick in die Mineralogie am Universalmuseum Joanneum; Foto: UMJ / N. Lackner (3)

Grundriss des Oberen Belvedere in Wien, Foto: Belvedere (4)

Holzbuch der Holzbirne (Pyrus pyraster), um 2010, Xylothek des Herbarium Tubingense, Sammlung der Botanik der Universität Tübingen (5)