Fast 100 Mio. Sammlungsobjekte ...

Sammlungen sichten: Im Herzen des Museums

Von:

Wolfgang Muchitsch (Präsident, Museumsbund Österreich), Graz/Wien

Sammlungen sind Ausgangspunkt für alle Überlegungen und Tätigkeiten

Sammeln liegt in der Natur des Menschen und ist es ein Phänomen, das nicht restlos zu erklären ist. Die Gründe für das Sammeln sind vielfältig: finanzielle Absicherung im Sinne einer Wertanlage; Anhäufen aus Sorge vor möglichen Mangelerscheinungen; Neugierde, Wissensdurst und „Schönheitssinn“; der Wunsch nach Vervollständigung, damit einhergehend die Sammel- bzw. besser eine Jagdlust; Macht, Eitelkeit, Narzissmus und Exklusivität; das Bestreben, Ordnung in die Welt zu bringen; Dokumentation und Archivierung.

Diese sehr unterschiedlichen Motive, Sammlungen anzulegen, spiegeln sich auch in den Museumssammlungen wider. Viele Museumsgründungen gehen auf Privatsammlungen zurück, die von persönlichen Interessen und nicht immer von wissenschaftlicher Strategie oder Systematik geprägt sind. Sammler:innenpersönlichkeiten bringen ihren eigenen Geschmack mit ein, ein sachlicher und neutraler Blick entspricht hier nicht der Natur des Sammelns. Auch der vorgeblich sachliche Blick von Forscherinnen und Forschern wie ihrer Wissenschaften ist aufgrund steter Erweiterung des Wissens- und Erfahrungshorizonts über die Jahrhunderte hinweg immer wieder auf den Prüfstand zu stellen.

Damit ist die Sammlungsarbeit nicht nur eine Kernaufgabe, sondern sicher auch die ressourcenaufwendigste Museumsaufgabe: Sie zu bewahren und zu erhalten, zu erweitern und stetig aufs Neue zu erforschen, erfordert viele Mitarbeiter:innenstunden. Diese Museumsaufgabe ist für Besucher:innen und andere Stakeholder, wie Kulturpolitiker:innen, Fördergeber oder Sponsoren, oftmals unsichtbar, da die Ergebnisse meist nicht sofort in die Ausstellungs- und Vermittlungstätigkeit sowie Öffentlichkeitsarbeit einfließen.

Und doch ist der Umgang mit der Sammlung Ausgangspunkt für jeden weiteren Arbeitsschritt im Museum. Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass die Sammlungsarbeit in den letzten Jahrzehnten häufig in den Hintergrund der vielfältigen Aufgaben getreten ist. Die Institution Museum hat sich gewandelt: Vom (wissenschaftlichen) Objektspeicher hin zu einer besucher:innenorientierten und -freundlichen Präsentationsweise, wo häufig die Erzählung und das Erlebnis in den Vordergrund gerückt sind. Große Teil der stets zu knappen Personalressourcen fließen in andere als die Sammlungsbereiche.

Objekte aus Unrechtskontexten

Sammlungen können auch ein schweres Erbe sein, vor allem, wenn sie Objekte aus Unrechtskontexten beinhalten: Kriegsbeute, Plünderung, Enteignung, Raub oder Diebstahl sind nicht selten Zugangsgründe für Objekte in Sammlungen. Nicht immer ist der Umgang mit der Provenienz transparent, Inventare sind oft unvollständig erfasst und vielfach nicht lückenlos erforscht. Rund 60 % aller Museumsbestände in Österreich sind digital erfasst, allerdings sind nur etwa 30 % aller Museumsbestände auch wissenschaftlich erforscht. Provenienzforschung findet nur in etwa einem Drittel der an der Umfrage teilnehmenden Museen statt und geschieht meist nicht systematisch, sondern erst dann, wenn ein Werk verliehen oder ausgestellt wird. Ein klarer Befund, der zeigt, dass Forschung im Museum mehr gefördert und auch gefordert werden sollte und Museen mutig und offen mit ihrer Institutionsgeschichte umgehen sollten.

Multiperspektivität ist gefragt

Das Museum als Zeigeort hat die große Verantwortung, die unterschiedlichen Bedeutungen und Perspektiven zu inszenieren, die Objekte haben und einnehmen können. Die vermeintlich angenommene Deutungshoheit der vorangegangenen Jahrhunderte muss stetig hinterfragt werden: Museen sind keine neutralen Orte, sie sind genauso voreingenommen hinsichtlich Race, Class, Gender und Sex, wie die sie umgebende Gesellschaft(en). Daraus auszubrechen und gegenwartsrelevante Diskussionen anzuregen, muss in der Institution Museen systemimmanent sein.

Umfrage unter registrierten Museen

2020 hat der Museumsbund Österreich eine fragebogengestützte Erhebung unter den registrierten Museen durchgeführt, um Informationen über die Sammlungen und deren Zustand abzufragen. 742 Museen in 586 Museumseinheiten wurden angeschrieben, 305 Museumseinheiten haben geantwortet. Das entspricht einem Rücklauf von etwas mehr als 52 %, darunter waren auch die allermeisten großen hauptamtlich geführten Museen. Mehr als die Hälfte der teilnehmenden Museen sind ehrenamtlich geführt, was der Grundgesamtheit in Österreich entspricht.

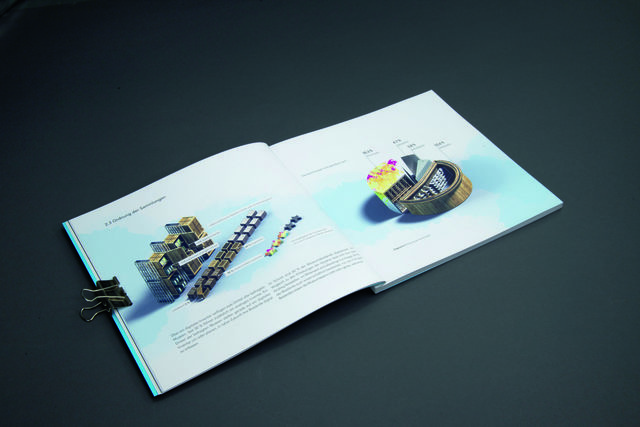

So können wir nun endlich die Frage beantworten, wie viele Objekte in den österreichischen Museen lagern: Mehr als 94 Millionen Sammlungsobjekte finden sich in den teilnehmenden Museen, weniger als 1 Million davon in ehrenamtlich geführten Museen. Die Grundgesamtheit der registrierten Museen und das Profil der teilnehmenden Museen berücksichtigend kann in einer vorsichtigen Schätzung von ca. 100 Millionen Sammlungsobjekten in österreichischen Museen ausgegangen werden.

Die Lagerung dieser Objekte wird mit drei von fünf möglichen Sternen bewertet, d. h. es gibt hier zwar keinen akuten Handlungs-, aber doch einen Verbesserungsbedarf. Was den Museen am meisten fehlt, um für einen fach- und sachgemäßen Umgang mit den Objekten zu sorgen, ist wie so oft das Personal. Mehr als die Hälfte der Museen nennen dies als Hauptgrund, dicht gefolgt von fehlenden finanziellen Mitteln. Das Know-how ist grundsätzlich vorhanden, die Beratungssysteme der für Museen zuständigen Stellen in den Bundesländern funktionieren gut ebenso wie die Beratung und der Austausch unter Kolleginnen und Kollegen, die gern in Anspruch genommen werden.

Ein großes Problem für mehr als die Hälfte der Museen ist der Platzmangel in den bestehenden Depots. Dies ist der Kleinheit der Depots geschuldet, zu einem kleineren Teil aber auch dem zu selten durchgeführten Prozess der Deakzession, der im Bewusstsein der Museumsmitarbeiter:innen sehr wenig verankert ist. Entsammeln ist noch immer ein Tabuthema. Aus dem Museumsinventar wird nichts so schnell entfernt, da es für Museumsmitarbeiter/innen oft unmöglich scheint, Objekte aufgrund möglicher Bedeutungslosigkeit auszuscheiden, wenn erst die Zukunft über die Relevanz von Sammlungsobjekten entscheidet. Aber sicherlich ist die Deakzession ein Punkt, der innerhalb der Museen mehr in den Fokus genommen werden sollte.

Die Welt ist im steten Wandel und Museen erscheinen in diesem Meer an Veränderung oft als unverrückbarer Felsen in der Brandung. Wie fragil sie im kapitalistischen Wertesystem sein können, haben die letzten Monate gezeigt. Es ist wichtig, dass Museen offene und lebendige Orte sind, Leuchttürme, die Orientierung in der modernen Welt geben und anhand ihrer Objekte und Sammlungen Dialoge initiieren. Die Sammlungen ständig zu erweitern und sie gesichert in die Zukunft zu führen, ist unsere gesellschaftliche Verpflichtung gegenüber den kommenden Generationen.

Credits und Zusatzinfos:

Grafik und Fotos:

Andreas Pirchner

Andreas Pirchner