Narrative Interfaces für Museen und Sammlungsinstitutionen

Wie datenbasierte Visualisierung Teilhabe und Relevanz stärkt

Von:

Nina Hoff-Kott (Leitung Marketing und Kommunikation), München

Museen stehen vor der Herausforderung, im digitalen Raum relevant zu bleiben und neue Zielgruppen anzusprechen. Der nachfolgende Artikel beleuchtet, wie narrative Interfaces (visualisierte, storytellingbasierte Zugänge zu Sammlungsdaten) Museen dazu befähigen, ihre Inhalte interaktiver und inklusiver zu präsentieren. Im Fokus stehen dabei nicht nur die Erschließung neuer Zielgruppen und niedrigschwellige Zugänge, sondern auch ethische Aspekte, Anwendungshinweise und die strategische Rolle von datenbasierten Visualisierungen für die Zukunft von Museen als gesellschaftliche Akteure.

Die eindimensionale Online-Sammlung

Viele Museen haben während der Pandemie ihre digitalen Angebote ausgebaut – 3D-Rundgänge, erweiterte Online-Sammlungen und multimediale Vermittlungsformate entstanden. Doch trotz dieser Fortschritte bleiben die meisten digitalen Sammlungen in ihrer Struktur eindimensional: Suchmaske → Listenergebnis → Objekt. Dieses Schema folgt der Logik, das Objekt in das Zentrum aller Aktivitäten zu setzen, vernachlässigt aber die Erwartungen digitaler Nutzer:innen.

Der Deutsche Museumsbund fordert in seinen Leitlinien eine multiperspektivische und zielgruppenspezifische Ansprache. Die eigene Relevanz stehe in unmittelbarer Abhängigkeit zur Qualität der publikumsorientierten Arbeit (Deutscher Museumsbund 2020). Narrative Interfaces – visualisierte, storytelling-basierte Zugänge zu Sammlungsdaten – bieten hier einen Ansatz, der mehr ermöglicht als die digitale Nachbereitung des analogen Besuchs oder aber einen „Online-Katalog“ mit unzähligen, multimedialen Einzelformaten: Eigenständige, immersive Erlebnisse, die neue Zielgruppen erschließen und mit KI-Unterstützung sogar gesellschaftliche Debatten qualifizieren können.

Kontext: Digitale Kulturvermittlung für die nächste Generation

Die hier vorgestellten Überlegungen basieren auf einem Praxisprojekt im Certified Program „Digitale Kulturvermittlung“ an der Donau-Universität Krems. Im Fokus stand die Entwicklung einer nutzendenzentrierten Visualisierung für Kinder von 6–10 Jahren – eine Zielgruppe, die von Museen digital bisher kaum adressiert wird. Dies, obwohl 60% der 6- bis 7-Jährigen regelmäßig digitale Medien nutzen (Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest (Hg.), KIM-Studie, Kindheit, Internet, Medien. Zur Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen von 6–13 Jahren, 2022).

Warum Visualisierung? Der strategische Mehrwert

Klassische Online-Sammlungen funktionieren nach dem Prinzip der Datenbankabfrage und setzen häufig Vorwissen (z. B. Begriffe für Filterfunktionen) voraus. Visualisierungen hingegen bieten einen visuellen Einstieg in große, dynamische und heterogene Datenmengen (Heer et al. 2010). Die Qualität einer Visualisierung hängt davon ab, ob und wie die gewünschten Informationen die Betrachtenden erreichen. Da das menschliche Sehvermögen eine der wichtigsten Sinneswahrnehmungen ist, erweist sich in diesem Kontext als förderlich (Fischer-Stabel 2024).

Ben Shneiderman formulierte bereits 1996 als zentrale Prinzip folgendes: Overview, zoom and filter, details on demand (Shneiderman 1996). Nutzende sollen vom Überblick (Distant View) in die Objektebene (Close View) zoomen können: Visuell vermittelt – nicht nur durch Klick auf eine Listenansicht.

Während traditionelle Online-Sammlungen einzelne Objekte in den Mittelpunkt stellen, machen Visualisierungen Sammlungstendenzen und -strukturen sichtbar. Mit Hilfe von Visualisierungsmodellen entsteht eine Übersicht, die zur besseren Einordnung der Einzelobjekte führt. Eine begleitende Narration trägt zum Verständnis des Ganzen bei – eine Entwicklung weg von der singulären Sichtweise hin zur Multiperspektivität. Dies insbesondere vor dem durch den digitalen Wandel eingetretene Erweiterung der Objektdimension: Das digitale Objekt wird auch in der Wissenschaft als neuer Objekttyp betrachtet; dabei ist dessen Wert kein materieller, sondern ein Informationswert (Schweibenz 2020).

Der europaweit durchgeführte Bericht des Network of European Museum Organisations (NEMO) aus dem Jahr 2020 belegt die strategische Bedeutung von Online-Sammlungen: 80 % der befragten Museen erhoffen sich durch Online-Sammlungen mehr Sichtbarkeit, 75 % einen vertieften Zugang zu Bildung und Vermittlung, 65 % sprechen vom Mehrwert für die Wissenschaft durch die öffentliche Bereitstellung von Objektdaten. Visualisierungen erweitern diese Potenziale: Sie erschließen neue Zielgruppen, stärken Bildungspartnerschaften, fördern Teilhabe durch niedrigschwellige Zugänge und positionieren Museen als innovative Institutionen.

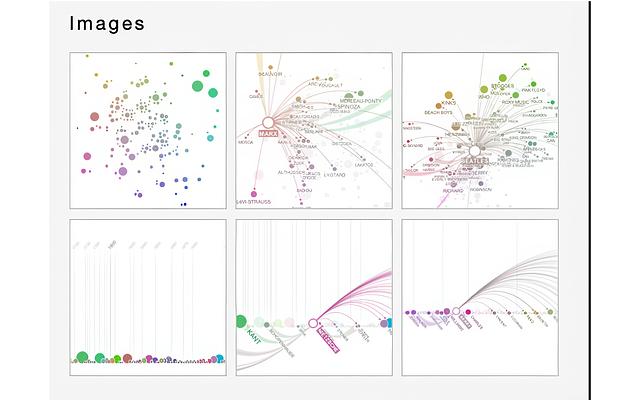

Visualisierungstypen: Welche Form passt zu welchem Haus?

Im Kontrast zur klassischen Listenansicht bietet die Visualisierungstechnik Grafiken, die große Datenmengen strukturieren. Die Fachwelt unterscheidet fünf strukturgebende Typen (Heer et al. 2010):

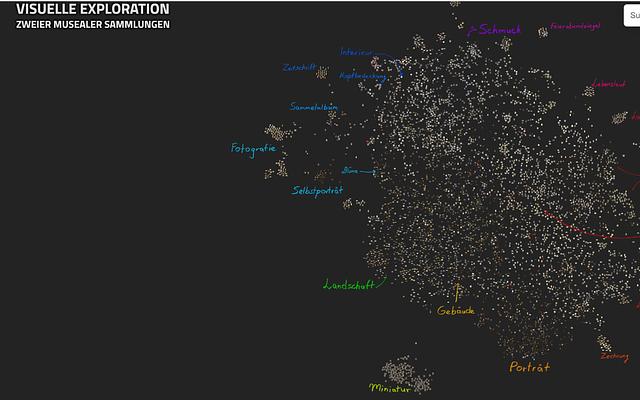

- Zeitbasierte Visualisierungen wie der VIKUS Viewer zeigen Entwicklungen und Erwerbungsphasen durch Linien- und Flächendiagramme.

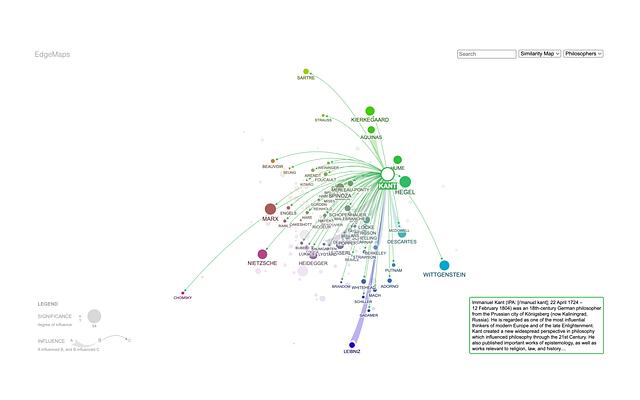

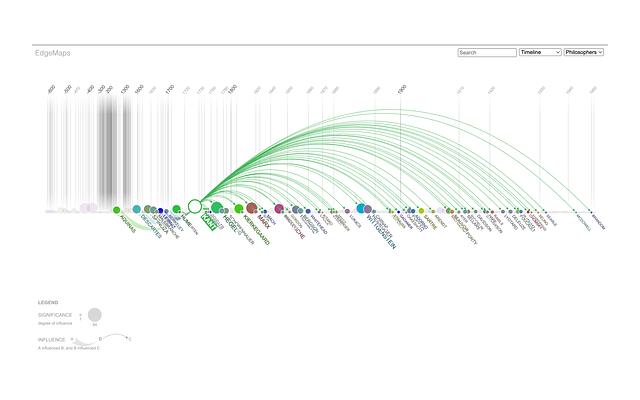

- Netzwerke wie LAB Cultural Analytics oder Oeuvre Marian Dörk machen explizite und implizite Objektbeziehungen sichtbar – besonders wertvoll für Provenienzforschung.

- Diagramme wie das Beispielprojekt der Staatlichen Museen zu Berlin geben statistische Verteilungen nach Gattungen oder Materialien wieder.

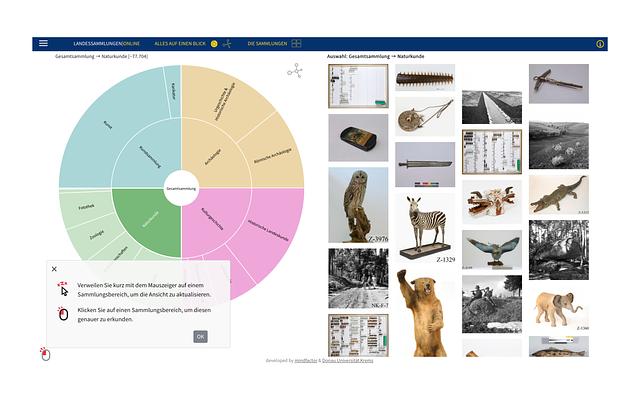

- Hierarchien/Treemaps wie die Landessammlungen Niederösterreich eignen sich für komplexe Sammlungsstrukturen mit Teilbeständen.

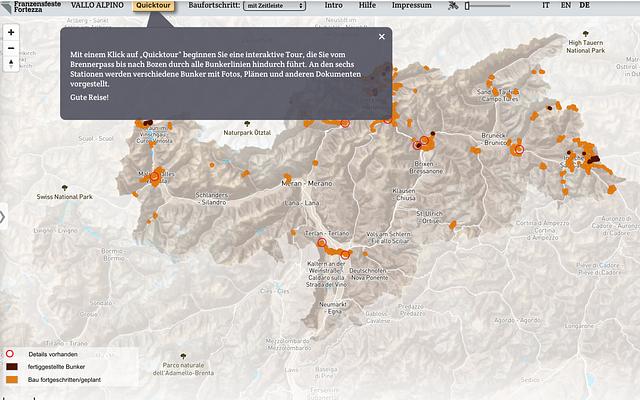

- Karten/3D-Modelle wie das Vallo Alpino Projekt oder die Visualisierung der Salzburger Regionalmuseen bilden geografische Kontexte ab, wobei die spielerische Navigation besonders Kinder anspricht.

Die Wahl des Typs hängt mitunter von Datenmenge und -Qualität, Sammlungsstruktur und Größe, Sehgewohnheiten (Leserichtung, Farbwahrnehmung, Symbolik) und Bedürfnissen des Zielpublikums ab: Welche Daten sind wie vorhanden? Welche Kulturkreise werden adressiert? Wie hoch soll die Informationsdichte sein? Wie interaktiv das Angebot?

Beschreibung der gelungenen Anwendungsbeispiele

- Das VIKUS-Projekt der FH Potsdam visualisiert Zeichnungen Friedrich Wilhelms IV. von Preußen entlang thematischer und zeitlicher Achsen. Ausgehend von den Interessen der Nutzenden wurden die Schlagwörter ausgewählt. Parallel zu den Themen verändern sich Zeit und Verteilung des Bestands – ein Eindruck der Sammlungsstruktur entsteht. Über Zoomen und Scrollen kommt man vom Distant View zum Close View (Glinka/Dörk 2024).

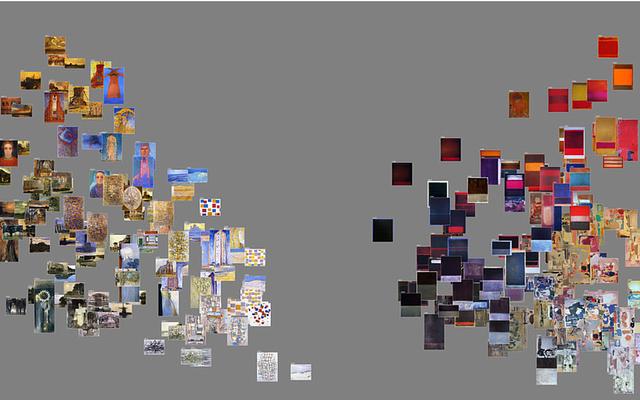

- Das Cultural Analytics Lab bietet experimentelle Zugänge wie Helligkeitswert-Vergleiche (Mondrian vs. Rothko), bei denen der Zugang zur Kunst stark visuell geprägt ist – besonders geeignet für Kinder und Jugendliche.

- Die Salzburger Regionalmuseen setzen auf 3D-Modelle: Die Nutzenden bewegen sich auf einer Zeitschiene in Richtung der Museumslandschaft. Diese Gaming-Ästhetik spricht junge Zielgruppen an.

- Die Landessammlungen Niederösterreich zeigen, wie große, hybride Bestände (30.000 Objekte, perspektivisch 6 Millionen) übersichtlich visualisiert werden können.

Die Nutzendenperspektive: Sehgewohnheiten und Mediennutzung

Digitale Interfaces prägen unsere visuellen Erwartungen. Analoge Sehgewohnheiten werden im Alltag zunehmend durch digitale Interfaces geprägt, was bestimmte visuelle Ordnungsprinzipien auch in anderen Kontexten erwarten lässt (Reitstätter et al. 2020). Die Aufmerksamkeitsökonomie verschärft die Herausforderung: Absprungraten von bis zu 50 % nach weniger als zehn Sekunden sind keine Seltenheit (Schweibenz 2020). Online-Sammlungen müssen schnell überzeugen und intuitiv bedienbar sein.

Die KIM-Studie 2022 zeigt für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren: 60 bis 80 % verfügen im Haushalt über einen Internetzugang und nutzen täglich verschiedene Medien, besonders beliebt sind dabei Videos. Mit zunehmendem Alter steigt die Mediennutzung deutlich. Bei den 12- bis 13-Jährigen liegt die tägliche Smartphone-Interaktion bei über 90 % mit durchschnittlich 224 Minuten Bildschirmzeit (KIM-Studie 2022).

Was bedeutet das für museale Visualisierungen?

Kinder im Grundschulalter sind stark bildorientiert und können visuell gesteuerte Inhalte sehr gut verarbeiten. Sie lernen Kategorisierung und Sortierung (z. B. nach Farben, Formen, Themen). Sie bevorzugen:

- Visuelle und interaktive Inhalte (Videos, Animationen, Chat-Funktionen)

- Spielerische Elemente mit unmittelbarem Feedback (Quiz, Rätsel)

- Einfache Sprache und Icons statt langer Texte

- Primärfarben und klare Strukturen für gute Unterscheidbarkeit

- Multimediale Ansprache (Text, Audio, Video kombiniert)

41 % der Kinder geben als Hauptmotiv für Internetnutzung an, „etwas Spannendes erleben“ und „Spaß haben“ zu wollen (KIM-Studie 2022). Eine Visualisierung, die wie ein Abenteuer funktioniert, motiviert stärker als eine Suchmaske.

Während das Visitor-Experience-Modell die Motivation des Besuchs in den Mittelpunkt stellt (Freizeit, Erholung, Wissensgewinnung) und sich vornehmlich bei Erwachsenen eignet, ist bei Kindern und Jugendlichen der Besuch meist situativ bedingt und geleitet durch Schule, Freundeskreise oder Familie (Kanva 2019). Entscheidend ist daher nicht nur die Altersgruppe, sondern die konkrete Nutzungssituation: Bereitet ein Kind ein Schulreferat vor? Erkundet eine Familie gemeinsam die Sammlung? Oder sucht ein Jugendlicher nach Inspiration für ein kreatives Projekt?

Storytelling: Die Kunstlandschaft als narratives Interface

Komplexe Strukturen werden durch Geschichten verständlicher. Kausale Ereignisketten verstärken den Lerneffekt und schaffen emotionale Bindung. Das Einbinden von Daten in narrative Strukturen unterstützt das Verständnis und die emotionale Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen, insbesondere in heterogenen Kontexten wie Museen. Explorative Interfaces ermöglichen das Entdecken und Erkunden von Sammlungsdaten und fördern so einen breiteren und inklusiveren Zugang (Liem et al. 2023).

Für eine Visualisierung ist wichtig, dass der Handlungsstrang konsequent umgesetzt wird: Dafür braucht es einen Story Hook (Aufhänger), Ereignisse und ein Ende. Story Hooks können Fragen, Statistiken oder Videoeinführungen sein. Die Story sollte zielgruppengerecht sein.

Eine kindgerechte Visualisierung könnte als 3D-Kunstlandschaft gestaltet sein, in der Bilder einen „Farbenfluss“, „Abenteuer-Hügel“ oder „Tier-Park“ formen. Kinder wählen ihre Motivation (Schule, Familie, Spaß), ihr „Fortbewegungsmittel“ (Skateboard, Pferd oder Rakete als Avatar) und ein Thema (Tiere, Farben, Gefühle, Abenteuer). Je nach Auswahl öffnen sich unterschiedliche Bereiche. In der Objektansicht können Kinder mit Kunstwerken „chatten“, Rätsel lösen oder ihr Lieblingsbild als „Urkunde“ herunterladen.

Dieser Ansatz ist übertragbar: Jugendliche erkunden komplexere Netzwerke mit Quiz-Elementen und Social-Media-Kompatibilität. Erwachsene erhalten tiefere wissenschaftliche Kontexte mit ästhetisch ansprechender Gestaltung. Expert:innen nutzen detailreiche Vernetzungen mit externen Datenbanken. Mäzen:innen und Förderkreismitglieder bekommen exklusive Einblicke „hinter die Kulissen“ mit personalisierten Sammlungstouren.

Der Visualisierungsprozess basiert auf unterschiedlichen Phasen, die systematisch aufeinander aufbauen. Zunächst erfolgt die Erstellung der Rohdaten durch Sichtung, Beschaffung und Aufbereitung einer belastbaren Datenbasis. In der zweiten Phase, dem Filtering, werden die Daten bereinigt, ergänzt und mit Metadaten versehen, um eine einheitliche Grundlage zu schaffen. Anschließend folgt das Mapping, bei dem die aufbereiteten Daten in visuelle Merkmale wie Farben, Größen oder Texturen übersetzt werden, um Muster und Zusammenhänge sichtbar zu machen. Abschließend wird im Rendering-Prozess eine visuelle Darstellung generiert, die von realistischen bis hin zu abstrakten Umsetzungen reichen kann. Für eine gelungene Visualisierung ist eine konsistente und strukturierte Datenorganisation unerlässlich. Dazu gehört auch eine sorgfältige Bearbeitung der Rohdaten, idealerweise in eigens dafür erstellten Arbeitskopien, um die Originaldaten zu schützen. Ein einheitliches und gut durchdachtes Metadatenmanagement bildet die Grundlage, um eine nutzendenzentrierte Visualisierung präzise und effektiv umzusetzen (Fischer-Stabel 2024).

Der Visualisierungsprozess basiert auf unterschiedlichen Phasen, die systematisch aufeinander aufbauen. Zunächst erfolgt die Erstellung der Rohdaten durch Sichtung, Beschaffung und Aufbereitung einer belastbaren Datenbasis. In der zweiten Phase, dem Filtering, werden die Daten bereinigt, ergänzt und mit Metadaten versehen, um eine einheitliche Grundlage zu schaffen. Anschließend folgt das Mapping, bei dem die aufbereiteten Daten in visuelle Merkmale wie Farben, Größen oder Texturen übersetzt werden, um Muster und Zusammenhänge sichtbar zu machen. Abschließend wird im Rendering-Prozess eine visuelle Darstellung generiert, die von realistischen bis hin zu abstrakten Umsetzungen reichen kann. Für eine gelungene Visualisierung ist eine konsistente und strukturierte Datenorganisation unerlässlich. Dazu gehört auch eine sorgfältige Bearbeitung der Rohdaten, idealerweise in eigens dafür erstellten Arbeitskopien, um die Originaldaten zu schützen. Ein einheitliches und gut durchdachtes Metadatenmanagement bildet die Grundlage, um eine nutzendenzentrierte Visualisierung präzise und effektiv umzusetzen (Fischer-Stabel 2024).

Doch eine technisch einwandfreie Visualisierung allein reicht nicht aus. Gerade weil Museen als Bildungsinstitutionen einen gesellschaftlichen Auftrag erfüllen, müssen sie sicherstellen, dass ihre digitalen Angebote für alle Menschen zugänglich sind und verantwortungsvoll mit sensiblen Daten umgehen. Die ethische Dimension im Netz hat stark an Bedeutung zugenommen. Auch ist sie maßgeblich für den Erfolg und die gesellschaftliche Akzeptanz von digitalen Kulturangeboten entscheidend.

Ethische Aspekte und Barrierefreiheit

Barrierefrei gestaltete Webauftritte spielen eine zunehmend wichtigere Rolle. Die ersten Richtlinien wurden bereits 1999 in den USA veröffentlicht und 2002 als Barrierefreie Informationstechnikverordnung in Deutschland eingeführt. Seit dem 28. Juni 2025 müssen alle Einrichtungen das Barrierefreiheitsgesetz umgesetzt haben – dies betrifft Webseiten und Web-Apps sowie museale Online-Shops.

Im Kontext von Visualisierungen sind besonders relevant:

- Sehbehinderungen: detaillierte Alternativtexte für Grafiken, flexible Schriftgrößen

- Farbfehlsichtigkeit: Style-Switcher zum Umschalten der Farbkontrasten

- Kognitive Einschränkungen: Einfache Sprache, klare Strukturen

- Sprachbarrieren: Vorlesefunktionen, mehrsprachige Angebote

- Technische Barrieren: Kompatibilität mit älteren Geräten, geringe Bandbreite

Die Wissenschaft unterscheidet zwischen deskriptiven (mit Hintergrundinformationen) und suggestiven Datenpräsentationen (ohne Kontext). Visualisierungen legen – bewusst oder unbewusst – Interpretationen nahe. Die Verwendung von Mittelwerten kann zu ungewollter Manipulation führen (Fischer-Stabel 2024).

Bei Kindern unter 16 Jahren gelten zudem besondere Datenschutzregeln: Altersabfrage zu Beginn, keine IP-Speicherung, keine Social-Sharing-Funktionen, Datenspeicherung nur lokal im Browser. Zugleich sollte eine Kontaktmöglichkeit bei Fragen oder Sorgen bestehen.

Übertragbarkeit auf den Arbeitsalltag

Nicht jedes Museum braucht sofort eine komplexe 3D-Visualisierung. Auch einfache Ansätze wie Zeitstrahl-Visualisierungen, Farbsortierungen oder geografische Karten bringen Mehrwert. Open-Source-Lösungen wie der VIKUS-Viewer der FH Potsdam bieten kostengünstige Einstiegsmöglichkeiten. Der Grundsatz lautet: Plane großzügig, Starte klein, erweitere schrittweise, aber kontinuierlich.

Erfolgreiche digitale Transformation erfordert, dass Digitalisierung als Chefsache verankert und abteilungsübergreifend gedacht wird. Die Integration von Technologien durch die Gesellschaft passiert in Hinblick auf den Durchdringungsgrad ungleich schneller und radikaler als bei anderen technologischen Entwicklungen (Pöllmann/Hermann 2019). Agile Projektteams sollten Vermittlung, Sammlung, IT und Marketing zusammenbringen. User Experience sollte systematisch in Entscheidungsprozesse einfließen – nicht als nachträgliche Optimierung, sondern als Ausgangspunkt.

Das VIMUKI-Projekt (Virtuelles Museum für Kinder und Jugendliche) zeigt, wie interaktive und altersgerechte Formate durch 3D-Modelle, Erklärvideos, interaktive Quizformate oder digitale Rallyes Kindern einen spielerischen, niedrigschwelligen Zugang zu musealen Inhalten eröffnen. Förderprogramme wie museum4punkt0 bieten finanzielle Unterstützung. Netzwerke wie der Deutsche Museumsbund ermöglichen Erfahrungsaustausch.

KI und makrohistorische Kontextualisierung

Kulturelle Objekte lassen sich nie in nur einem Kontext erschöpfend darstellen – sie sind polykontextual. Das Polycube-Projekt veranschaulicht diesen Ansatz: Objekte werden nicht nur in einer Daten-Dimension (z. B. zeitliche Verteilung) kontextualisiert, sondern in multiplen Ansichten. Nutzende können zwischen verschiedenen Kontextualisierungen wechseln: Kunsthistorisch, sozialgeschichtlich, politisch, ökonomisch.

Unter dem Stichwort „makrohistorische Kontextualisierung“ wird auf den Zusammenhang zwischen Kunst, Kultur und gesellschaftlichen Prozessen hingewiesen bzw. den wechselseitigen Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Religion und Kunst (Mayr/Windhager 2020). Können Sammlungsinterfaces der Zukunft unterschiedliche Daten in größeren Kontexten zusammensetzen und vielschichtig visualisieren, kann der Einfluss von Kulturinstitutionen auf gesellschaftliche Diskussionen weiter zunehmen.

Diese Fähigkeit wird auch die gesellschaftliche Relevanz steigern können: In Zeiten von „Fake News“ braucht die Gesellschaft vertrauenswürdige Quellen. Wenn ein Museum zu aktuellen Debatten innerhalb von Tagen fundierte, datenbasierte Visualisierungen erstellen kann, wird es zu einer qualifizierten und qualifizierenden Stimme im öffentlichen Diskurs. Ein Stadtmuseum könnte KI-gestützt visualisieren, wie Migrationsbewegungen über drei Jahrhunderte die lokale Wirtschaft prägten. Und so mit historischer Tiefenschärfe zur Versachlichung emotionaler Debatten beitragen.

Retrieval Augmented Generation (RAG) ermöglicht, dass generative KI-Modelle mit spezifischen Informationsabruffähigkeiten kombiniert werden. Das ermöglicht, dass auf einen festgelegten internen Daten- und Informationsbestand zugegriffen wird, um ausschließlich auf dessen Basis präzise und kontextbezogene Antworten zu generieren. Dies minimiert die Sorge vor Falschinformationen oder fehlerhaften Quellen.

Das Projekt intelligent.museum (2020–2023) zeigt, dass KI bereits heute in der bedarfsorientierten Vermittlung von Sammlungen eingesetzt wird: KI-gestützte Sprachidentifikation erkennt die Nationalsprache aus der gesprochenen Sprache der Besucher:innen und gibt Werktexte automatisch in der jeweiligen Sprache aus. Der XCurator des Badischen Landesmuseums ermöglicht die interessensbasierte Suche und ein selbstständiges KI-gestütztes Storytelling – Nutzende können ihre eigenen Storys erstellen und individualisieren (Bernhardt et al. 2022).

Doch die Fähigkeit, öffentliche Debatten zu beeinflussen, bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Museen müssen Daten sauber pflegen, systemische Datenverzerrungen durch Bias vermeiden, ihre Deutungshoheit nicht missbrauchen, transparent über KI-Einsatz informieren und keine Objektivitätsillusion erzeugen. Kritische Algorithmus-Audits, partizipative Entwicklung mit betroffenen Communities und explizite Reflexion der eigenen Perspektiven ist notwendig.

Fazit: Handlungsempfehlungen für Kulturmanager:innen

Visualisierungen erweitern eindimensionale Online-Sammlungen um explorative, narrative Ebenen. Makrohistorische Kontextualisierung ermöglicht gesellschaftliche Relevanz jenseits des Einzelobjekts. KI ist ein strategisches Werkzeug, aber nur mit ethischer Reflexion und Transparenz. Die Fähigkeit, öffentliche Debatten mit fundiertem, historisch informiertem Kontext zu qualifizieren, stärkt Museen als unverzichtbare gesellschaftliche Akteure.

Konkrete Handlungsempfehlungen:

- Besuchsmotive systematisch analysieren und dafür nicht nur soziodemografische Daten erheben, sondern konkrete Nutzungssituationen/ Motivationen verstehen

- Flexible, dynamische Lösungen bevorzugen und nicht etwa an statischen „Best Practices“ orientieren, sondern anpassungsfähige Formate wählen

- Ethische Standards konsequent umsetzen, um Datenschutz, Barrierefreiheit, Transparenz zu gewährleisten, dabei Bias-Vermeidungen von Beginn an mitdenken

- KI-Kompetenz mit kritischer Reflexion der Machtdimension und partizipativen Ansätzen entwickeln

- Sammlungsübergreifend denken und Vernetzung mit anderen Häusern und Datenbanken suchen

- Mutig experimentieren und dabei eine gesunde Fehlerkultur, Lernbereitschaft und „Making-of“-Transparenz an den Tag legen

- Bildungspartnerschaften z. B. mit Schulen aufbauen, um Zielgruppen frühzeitig und nachhaltig zu binden (VIMUKI-Projekt)

- Klein starten, schrittweise erweitern ist die richtige Divise, um eine realistische Ressourcenplanung (Personal und Budget) statt Perfektionismus anzustreben.

Ob analog oder digital: Kunst und Kultur leisten einen zentralen Beitrag zur Gesellschaft. Damit Museen diesen Beitrag auch zukünftig leisten können, müssen sie technologische Entwicklungen mutig und ethisch verantwortungsvoll mitgestalten. Dies erfordert Investitionen in Infrastruktur, Kompetenzen und vor allem in eine ethische Kultur der digitalen Verantwortung. Die Debatte um die Zukunft von Museen erhält damit eine neue Dimension: Vom bewahrenden Archiv zum gestaltenden, aber reflektierten Akteur:in.

Zur Autorin: Nina Hoff-Kott ist Kunsthistorikerin und Beraterin bei der actori GmbH mit Schwerpunkt Sammlungsbetrachtung und Vermarktung. Dieser Artikel basiert auf ihrem Praxisprojekt im Certified Program Digitale Kulturvermittlung der Donau-Universität Krems.

Credits und Zusatzinfos:

Weiterführende Literatur

Johannes C. Bernhardt, Tabea Golgath, Sonja Thiel, Künstliche Intelligenz und Museen – Ein Toolkit, 2022.

Deutscher Museumsbund, Leitfaden Bildung und Vermittlung im Museum gestalten, 2020.

Peter Fischer-Stabel, Datenvisualisierung, 2024.

Nahum Gershon, Ward Page, What Storytelling Can Do for Information Visualization, 2001.

Katrin Glinka, Marian Dörk, Museum im Display. Visualisierung kultureller Sammlungen (VIKUS),2024

Jeffrey Heer, Michael Bostock, Vadim Ogievetsky, A Tour Through the Visualization Zoo, 2010.

Irene Kanva, AUDIENCING Diversity 4.0, 2019.

KIM-Studie Mediennutzung bei Kindern 6–13 Jahre, 2022.

Johannes Liem, Jakob Kusnick, Samuel Beck, Florian Windhager, Eva Mayr, A Workflow Approach to Visualization-Based Storytelling, 2023.

Eva Mayr, Florian Windhager, Zur polykontextualen Visualisierung kultureller Sammlungen, 2020.

NEMO, Final report Digitalisation and IPR, 2020.

Lorenz Pöllmann, Clara Herrmann, Der digitale Kulturbetrieb, 2019.

Reitstätter, L. et al. (2020): The Display Makes a Difference

Werner Schweibenz, Wenn das Ding digital ist, in: Objekte im Netz, 2020.

Ben Shneiderman, The Eyes Have It, 1996.

museum4punkt0.de, VIMUKI-Projekt.

Deutscher Museumsbund, Leitfaden Bildung und Vermittlung im Museum gestalten, 2020.

Peter Fischer-Stabel, Datenvisualisierung, 2024.

Nahum Gershon, Ward Page, What Storytelling Can Do for Information Visualization, 2001.

Katrin Glinka, Marian Dörk, Museum im Display. Visualisierung kultureller Sammlungen (VIKUS),2024

Jeffrey Heer, Michael Bostock, Vadim Ogievetsky, A Tour Through the Visualization Zoo, 2010.

Irene Kanva, AUDIENCING Diversity 4.0, 2019.

KIM-Studie Mediennutzung bei Kindern 6–13 Jahre, 2022.

Johannes Liem, Jakob Kusnick, Samuel Beck, Florian Windhager, Eva Mayr, A Workflow Approach to Visualization-Based Storytelling, 2023.

Eva Mayr, Florian Windhager, Zur polykontextualen Visualisierung kultureller Sammlungen, 2020.

NEMO, Final report Digitalisation and IPR, 2020.

Lorenz Pöllmann, Clara Herrmann, Der digitale Kulturbetrieb, 2019.

Reitstätter, L. et al. (2020): The Display Makes a Difference

Werner Schweibenz, Wenn das Ding digital ist, in: Objekte im Netz, 2020.

Ben Shneiderman, The Eyes Have It, 1996.

museum4punkt0.de, VIMUKI-Projekt.