Foto: Maria Kirchner

Klimaaktivismus im Museum: Ein dialogischer Ansatz

Als Greta Thunberg 2018 mit dem Schild Skolstrejk för Klimatet vor dem schwedischen Reichstag stand, ahnte man noch nicht, welche Auswirkungen dies auf unsere Gesellschaft haben sollte. Nachdem Fridays for Future daraus hervorging, bekam die Thematik Klimawandel eine ganz neue Dimension. Die öffentliche Aufmerksamkeit stieg durch die stetig wachsenden Demonstrationszüge, doch das gesellschaftliche Wahrhaben-Wollen des zugrunde liegenden Problems blieb aus. Die Streiks der jungen Generation hatten wenig Auswirkung auf die Politik und auf das Verhalten der Gesellschaft. Die Coronapandemie und der Krieg Russlands gegen die Ukraine ließen den Nachrichtenwert der Demonstrationen und des friedlichen und gesellschaftskonformen Protests sinken.

Infolgedessen entwickelten sich radikalere Ansätze, unter anderem die der Last Generation/Letzten Generation, einer Gruppierung, die 2021 aus Hungerstreiks hervorging. Die Hungerstreiks sollten die politische Führung zum Dialog und zum tatsächlichen Handeln bringen [1], was im Falle der deutschen Bundestagswahl 2021 auch teilweise funktionierte [2]. Doch das Dilemma, dass die Proteste zu wenig Aufmerksamkeit und vor allem keine realen politischen Entscheidungen erzielten, nötigten die Klimaaktivist:innen zu noch spektakuläreren und radikaleren Aktionen. Kunstwerke zu beschütten und sich an den Kunstwerken fest zu kleben, waren zwei davon.

Klimaproteste im Museum

Seit Sommer 2022 klebten sich Klimaaktivist:innen in Museen fest, um politische Maßnahmen gegen die Klimakrise zu erzwingen. Nach einigen Wochen fanden Lebensmittel Einzug in die Protestform. Kartoffelpüree, Mehl und Tomatensuppe wurden auf Kunstwerke geschüttet.

Viele Museen reagierten auf die Aktionen, indem sie das Sicherheitspersonal aufstockten und verstärkt Taschenkontrollen durchführten. Die Albertina in Wien stellte beispielsweise zwölf neue Sicherheitskräfte ein und führte Kontrollen ähnlich denen an Flughäfen durch [3]. Den Tiroler Landesmuseen widersagte solch ein Vorgehen, verfolgte man doch seit Jahren den Ansatz, eine Diskussionsplattform, ein offenes Museum für alle zu sein. Nicht in Dialog zu treten, nicht politisch zu handeln und sprachlich zu eskalieren, fördert eine Gewaltspirale, die weder der Sache noch allen Beteiligten dienlich ist. Aus diesem Spannungsverhältnis wuchs schließlich eine alternative Herangehensweise.

Ein dialogischer Ansatz: #noclimartchange

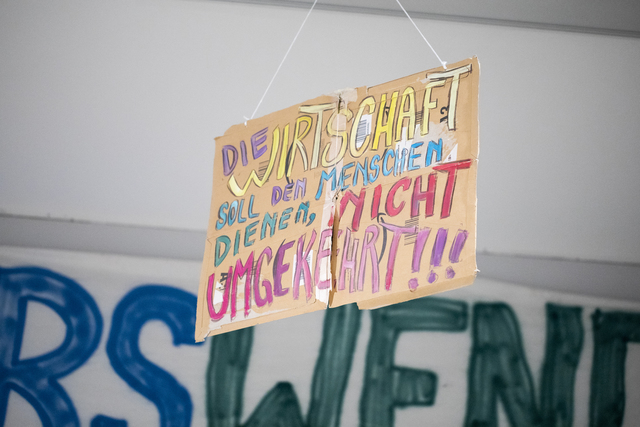

Die Grundidee der Museumsaktion #noclimartchange war es, die Spirale von zunehmenden Protesten, sprachlicher Eskalation und Verboten zu durchbrechen und die Perspektive zu drehen: Das Museumspublikum wurde aufgefordert, Nahrungsmittel wie Tomatensuppe oder Mehl ins Museum zu bringen. Die Lebensmittel sollten aber nicht verschüttet, sondern gesammelt und mithilfe der Caritas an bedürftige Menschen ausgegeben werden. Parallel dazu wurde den Aktivist:innen im Ferdinandeum ein Raum zur Verfügung gestellt, den sie frei gestalten und für ihre Anliegen nutzen konnten. Hier wurden auch die Lebensmittelspenden gesammelt. „Erde brennt“, „Fridays For Future Innsbruck“, „Fridays For Future Kufstein“, „Letzte Generation“ und „Protect our Winters (POW)“ kamen der Einladung ins Museum nach. Besucht werden konnte der Raum bei freiem Eintritt.

Klimaaktivist:innen die Hand zu reichen und ihnen eine öffentliche Plattform im Museum zu bieten, sie zum Dialog einzuladen und gemeinsam für dieselben Ziele zu kämpfen, war ein mutiges Konzept, das für beide Seiten problematisch hätte werden können. Doch das Gegenteil war der Fall. Vor allem durch die positiven internationalen Pressestimmen, aber auch durch sehr gut besuchte Diskussionsveranstaltungen im Rahmen der Aktion konnten die Aktivist:innen ein großes Publikum erreichen, ihre Arbeit legitimieren. Zumindest in Tirol konnte zu einer Deeskalation beigetragen werden. Die Tiroler Landesmuseen konnten gleichzeitig ihr Profil als kreatives, sozial und nachhaltig denkendes Museum schärfen und neue Publikumsschichten erschließen.

Das Museumspublikum nahm die Aktion extrem positiv auf. Besucher:innen brachten immer wieder Spenden und verbrachten viel Zeit im Ausstellungsraum. Auch die Reaktionen im Besucher:innenbuch waren ausschließlich positiv [4]. Das Medienecho war enorm – sowohl national als auch international wurde über das Projekt berichtet [5].

Resümee der Aktion

Marie Curie werden die Sätze Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less zugeschrieben. Ihre Aussage ist hier in zweierlei Hinsicht relevant. Einerseits sollten wir uns vor dem Klimawandel nicht fürchten, denn wenn wir ihn verstehen und entsprechend handeln, so können wir ihn noch einbremsen. Was aktuell jedoch fehlt, ist das entsprechende politische und persönliche Handeln. Andererseits fürchten Museen Klimaaktivist:innen, anstatt sie und ihre Anliegen zu verstehen. Der ungewöhnliche Weg der Tiroler Landesmuseen tut genau dies: zuhören, verstehen und dabei helfen, die Politik zum Handeln zu bringen. Die Letzte Generation schreibt hierzu im Endbericht der Aktion: „Es gehört Mut dazu, sich gegen den Strom zu stellen. Das Landesmuseum hat diesen Mut aufgebracht und die Letzte Generation ins Museum eingeladen.“ [6]

Neben vielen Lebensmittelspenden, sehr gut besuchten Veranstaltungen, einem enorm starken Presseecho sowie öffentlicher und politischer Aufmerksamkeit brachte die Aktion #noclimartchange für die Tiroler Landesmuseen zwei weitere positive Effekte mit sich: Die Historische Sammlung bekam von den Aktivist:innen Protestschilder, Plakate und Banner zur Verfügung gestellt. Zudem wurde Material der Innsbrucker Hörsaalbesetzung 2022 von „Erde brennt“ in die Sammlung aufgenommen und kann so für die kommenden Generationen bewahrt werden. Außerdem lernten das Museumspersonal und die Aktivist:innen einander kennen. Aus diesen Kontakten können in Zukunft weitere Projekte und Kooperationen entstehen. Ein sichtbarer Erfolg ist schon jetzt die Aufnahme der Tiroler Landesmuseen in die Organisation Museums for Future.

Ein Wermutstropfen bleibt: Entscheidungsträger:innen in der Politik scheinen zwar sensibilisiert geworden zu sein, aber dennoch nicht verstanden zu haben, dass Klimaschutz nicht nur junge Menschen, sondern schlussendlich uns alle betrifft und dass politisches Handeln in puncto Klimaschutz notwendiger ist, als populistisch die sprachliche Gewaltspirale weiter voranzutreiben. [7]

Credits und Zusatzinfos:

[1] Malte Lehming, Hungerstreik für das Klima: Politik darf sich erpressen lassen – ausnahmsweise, Tagesspiegel (2021).

[1] Malte Lehming, Hungerstreik für das Klima: Politik darf sich erpressen lassen – ausnahmsweise, Tagesspiegel (2021).

[2] Nils C. Kumkar: Die Radikalisierung der Radikalisierungsbehauptung Zum Diskurs über die Letzte Generation, in: Soziopolis: Gesellschaft beobachten (2022).

[3] Kultur heute, ORF 3, Sendung vom 23.1.2023, Besucher:inneninformation der Albertina, „Regeln für den Museumsbesuch”, [9.2.2023]

[3] Kultur heute, ORF 3, Sendung vom 23.1.2023, Besucher:inneninformation der Albertina, „Regeln für den Museumsbesuch”, [9.2.2023]

[4] Michael Zechmann-Khreis, Endbericht #noclimartchange. (2023).

[5] Tomatensuppe – ja bitte! Tiroler Landesmuseum gibt Aktivisten Raum, Kurier (2022); Chris Cummins, Space For Protest, Respect For Art, FM4 (2022), Alia Lübben, Klimaaktivismus in Tiroler Museum Etwas abzusperren, ist mir innerlich zuwider, Monopol (2022).

[6] Auch Tirols Mattle will härtere Strafen für Klimakleber ‘diskutieren’, DerStandard.at (2023).