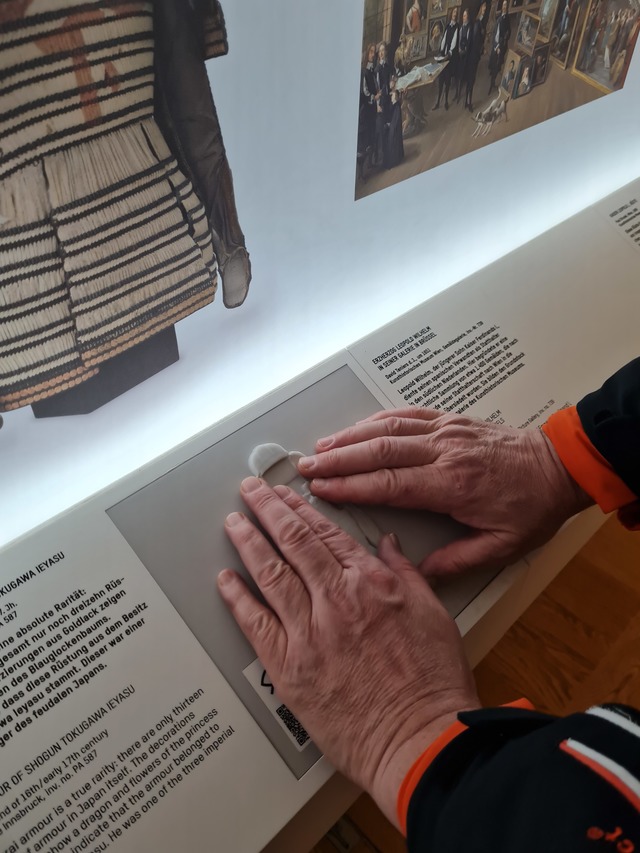

Jürgen Schwingshandl beim Ertasten eines Tastreliefs in einer Ausstellung (Foto: Nicole High-Steskal)

Das erweiterte Museum #fürAlle?

Zur digital-analogen Visitor Journey einer blinden Person im Museum

Von:

Nicole High-Steskal (Universität für Weiterbildung), Angelika Zdiarsky, Wien

Ein Interview mit Jürgen Schwingshandl über seine Erfahrungen als Museumsbesucher und warum er nicht von Barrierefreiheit, sondern von Barrierearmut spricht.

Nicole: Lieber Jürgen, wir haben einander in der Vorbereitung zu deiner Lehrveranstaltung „Digitale Barrierefreiheit und Inklusion“ kennengelernt und dabei ist uns die Idee gekommen, dich über deine Erfahrungen als Museumsbesucher zu interviewen. Zunächst vielen Dank, dass du dir dafür Zeit nimmst. Beginnen wir gleich beim Begriff „digitale Barrierefreiheit“. Wieso ist er aus deiner Sicht irreführend?

Nicole: Lieber Jürgen, wir haben einander in der Vorbereitung zu deiner Lehrveranstaltung „Digitale Barrierefreiheit und Inklusion“ kennengelernt und dabei ist uns die Idee gekommen, dich über deine Erfahrungen als Museumsbesucher zu interviewen. Zunächst vielen Dank, dass du dir dafür Zeit nimmst. Beginnen wir gleich beim Begriff „digitale Barrierefreiheit“. Wieso ist er aus deiner Sicht irreführend?

Jürgen: Ich bin in meinem Brotberuf ITler und Programmierer und beschäftige mich seit langer Zeit sehr intensiv mit Computern und Webseiten. Als direkt Betroffener bin ich mit den gesetzlichen Bestimmungen vertraut, die öffentliche Stellen einzuhalten haben. Meiner Erfahrung nach wird es leider immer Barrieren geben, die man maximal reduzieren kann. Ich spreche daher lieber von Barrierearmut. Hier finde ich übrigens den englischen Begriff Accessibility treffender, weil er die Zugänglichkeit (für alle) betont. Seien wir doch ehrlich, jede und jeder kann von Barrieren betroffen sein.

Nicole: Du gehst mit deiner Familie gerne ins Museum und hast eine Vorliebe für Eisenbahnen. Wie bereitest du dich auf einen Museumsbesuch vor?

Jürgen: Sehr gewissenhaft. Ich bin dann im Museum freier und muss mir vor Ort über viele Dinge kaum noch Gedanken machen. Unter Umständen enthält die Online-Präsenz des Museums nämlich auch ein Verzeichnis der Exponate, Beschreibungen oder Bilder, Tour-Vorschläge oder Hinweise zur Anreise. Da ist es natürlich wichtig, dass die Webseite, die ich mir anschaue, sauber erstellt wurde.

Angelika: Und wie sieht es mit MuseumsApps oder digitalen Ausstellungsbegleitern aus? Sind sie zur Vorbereitung ebenfalls nützlich?

Jürgen: Es muss die Möglichkeit geben, dass ich mich z. B. bei der Anfahrt zur Ausstellung bereits mit der App vertraut mache. Ein smarter Übergang vom Online-Angebot zum digitalen Begleiter/zur digitalen App erleichtert mir das ungemein. Das ist deshalb wichtig, weil blinde Menschen bei der ersten Nutzung von neuen Seiten oder Apps auch bei guter Zugänglichkeit mangels intuitiven Zugangs mehr Zeit benötigen als vergleichbar ausgebildete sehende Menschen.

Nicole: Du hast vorhin den Begriff „anschauen“ benutzt. Wie verstehst du den Begriff? Und wie siehst du dir eine Webseite an? Was ist dafür notwendig?

Jürgen: Grundsätzlich schaue und lese ich mit meinen Händen: Über eine Braille-Zeile kann ich lesen und durch das Ertasten von Konturen und Reliefs, z. B. von Tastreliefs, kann ich mir einen Eindruck von Objekten schaffen. Für einen sehenden Menschen ist es aber schwierig zu verstehen, wie ein blinder Mensch ein so visuelles Medium wie das Internet wahrnimmt. Falls es euch interessiert, mich am Computer zu sehen, findet ihr dazu ein Video auf YouTube von mir. Ich nehme ja nicht die 2D-Aufbereitung einer Webseite wahr, sondern ihren Text. Daher ist es umso wichtiger für mich, dass die Webseite sauber erstellt wurde, das bedeutet: sauberes HTML, Markierung von Überschriften, Bilder mit Alternativtexten. Dann kann ich mich auf einer Seite rasch bewegen. Wer es genau wissen will, kann sich die WCAG2.1 Richtlinien anschauen oder sich auf der FFG-Seite informieren.

Angelika: Bis jetzt haben wir über die Vorbereitungen gesprochen. Lass uns zum Museumsbesuch vor Ort kommen. Macht es einen Unterschied, ob du alleine oder mit deiner Familie ins Museum gehst?

Jürgen: Wenn ich als blinder Mensch alleine ein Museum besuchen will und das auch vor Ort ohne fremde Hilfe möglich sein soll, dann wird es etwas kompliziert. Dann müssen nämlich nicht nur die Exponate so gewählt, platziert und beschrieben sein, dass ich sie selbständig wahrnehmen kann, sondern auch das gesamte Paket der Mikro-Navigation in Gebäuden gelöst sein. Ich muss also selbständig die Cafeteria und von dort wieder zu meinem letzten Standort zurückfinden. Dafür gibt es zwar Lösungsansätze, aber keine hinreichend ausgereiften. Da müssen im Einzelfall Teillösungen gefunden werden. Hierzu ist Peer-Beratung unerlässlich. Und zwar egal, ob es um ein taktiles Bodeninformationssystem, Texte in leichter Sprache oder einen Chillout-Raum für Ruhepausen geht.

Angelika: Und wenn du mit deiner Familie unterwegs bist?

Jürgen: Wenn ich mit meiner Familie gehe, ergänzen sich unsere Fähigkeiten und Bedürfnisse gut, aber das „zugänglich machen“ wird dann zu ihrer Aufgabe. Ich möchte hier ein Beispiel geben: Als blinder Mensch kann ich die Dampflok nicht in ihrer Gesamtheit erfassen. Jetzt kann meine Begleitung mir von der Größe erzählen oder das Museum bietet mir eine Möglichkeit, mir selbst einen Eindruck zu verschaffen, wie etwa ein Museum am Semmering, wo es Silhouetten von Loks aus Spanplatten und ein Gebirgspanorama zum Anfassen gibt.

Angelika: Was benötigt Deine Begleitung, um Dich beim Museumsbesuch bestmöglich zu unterstützen?

Jürgen: Geduld.

Angelika: Und in Hinblick auf digitale Medien? Wie könnte z. B. eine MuseumsApp hilfreich sein?

Jürgen: Beispielsweise wenn die App ein Verzeichnis an Exponaten mit Hinweisen auf die Angebote für blinde Menschen beinhaltet. Ganz konkret, wo gibt es Duplikate oder Analogien von Exponaten, die „erfassbar“ sind. Um die Modelle vor Beschädigung zu schützen, könnten diese in einer Vitrine stehen, für die blinde Besucher:innen einen Zugang per Smartphone oder App erhalten. Denn Faszination ist im wahrsten Sinne des Wortes erfassbar! So war es für mich ein besonderes Erlebnis das Original der österreichischen Verfassung im Rahmen einer Wanderausstellung des Verfassungsgerichtshofes angreifen zu dürfen. Es ist das Wissen um die Authentizität eines Exponats, das da den Unterschied macht.

Nicole: Wie sieht für dich und deine Familie ein gelungener Museumsbesuch aus?

Jürgen: Ein Museumsbesuch ist dann erfolgreich, wenn er einen Austausch in Gang setzt, bei dem ich nicht nur Empfänger bin: Nichts macht mich glücklicher, als wenn mich meine Kinder bei einer Ausstellung zu Hilfe holen, weil ich ihnen etwas erklären soll. Wenn ich von meinen vorgeschalteten Online-Recherchen weiß, dass in der Ausstellung bspw. eine Baureihe 52 ausgestellt ist, dann weiß ich auch etwas über deren brachiale Ästhetik zu erzählen – vor allem natürlich dann, wenn die Bilder auf der Online-Präsenz mit entsprechenden Alt-Texten ausgestattet sind.

Nicole: Darf ich da gleich nachhaken? Was sind Alt-Texte?

Jürgen: Bei vielen Webseiten sind Bilder notwendige Bestandteile und erfüllen eine bestimmte Funktion. Mir als blinder Person sagen sie nichts. Alternative Texte, die sehende Menschen nicht zu Gesicht bekommen, beschreiben mir ein Bild und erklären dessen Funktion auf der Seite.

Nicole: Jetzt eine ganz grundsätzliche Frage: Warum soll/muss ein Museum aus deiner Sicht sein analoges und digitales Angebot inklusiv gestalten?

Jürgen: Kurz gesagt: Entweder, weil es einen Bildungsauftrag hat, eben ein Museum #fürAlle zu sein oder aber weil es ein Wirtschaftsunternehmen ist, das Eintrittsgelder am liebsten von allen Menschen haben möchte. Übrigens, ein Benefit von zugänglich gestalteten Webseiten für das Museum ist, dass sie häufig auch bessere Ergebnisse auf Suchmaschinen haben. Bspw. sind Alt-Texte gleichzeitig Suchmaschinenoptimierung. Wenn im Konzept einer Webseite beispielsweise Screenreader bedacht werden, bedeutet das, dass die Inhalte strukturiert erfasst werden und die Hierarchien in der Programmierung klar hinterlegt sind. Die Einhaltung von Strukturen erleichtert nicht nur blinden Personen die Navigation, sondern auch den Webcrawlern der großen Suchmaschinen.

Angelika: Hast Du sonst noch Empfehlungen für die Gestaltung von digital-analogen Visitor Journeys?

Jürgen: Ja, ganz klar: das Gespräch mit Betroffenen und Expert:innen suchen! An Peer-Beratung im Einzelfall kommt Mensch nicht vorbei! Sobald man z. B. Rollstuhlfahrer:innen in der Navigation von Museumsrundgängen bedenkt, berücksichtigt man auch Personen mit Kinderwagen. Wie vielfältig hier Bedürfnisse sein können, könnt ihr beim Projekt 54 Kontraste auf Twitter ansehen. Dort haben 54 Menschen jeweils eine Woche lang Themen aus ihrem Leben/Alltag beleuchtet; einer dieser 54 war im übrigen ich.

Angelika: Du sprichst da einen sehr spannenden Punkt an, nämlich Bedürfnisse. Wäre es sinnvoll sich stärker mit Bedürfnissen von Besucher:innen auseinanderzusetzen und weniger mit möglichen Formen der Behinderung?

Jürgen: Ja, absolut! Nach einer aktuellen Definition ist „Behinderung“ überhaupt keine Eigenschaft eines Menschen, erst recht nicht einer Gruppe, sondern – ganz gemäß dem Wortsinn – die Behinderung, die entsteht, wenn Angebote nicht zu Bedürfnissen passen.

Nicole: Danke für das Interview. Gibt es noch etwas, was du uns mitgeben möchtest?

Jürgen: Wichtig ist mir, dass es natürlich auch unter blinden Menschen eine große Bandbreite an Meinungen und Interessen gibt. Meine Antworten können daher immer nur persönliche Schlaglichter sein.

Zitat:

Nicole High-Steskal, Angelika Zdiarsky: Das erweiterte Museum #fürAlle? Zur digital-analogen Visitor Journey einer blinden Person im Museum. In neues museum 23/1-2, www.doi.org/10.58865/13.14/2312/4.

Zitat:

Nicole High-Steskal, Angelika Zdiarsky: Das erweiterte Museum #fürAlle? Zur digital-analogen Visitor Journey einer blinden Person im Museum. In neues museum 23/1-2, www.doi.org/10.58865/13.14/2312/4.

Credits und Zusatzinfos:

Foto: Nicole High-Steskal